- +1

看了这些语言学问题,突然发现我不会说话了

原创 小北 北京大学出版社

对于语言学,如果你还停留在以为研究者能够掌握数门外语或方言的层面上,那么就too young too simple了。其实就现代汉语普通话而言,已经有无数个让人抓狂的现象和问题了。

最经典的有“王冕死了父亲”,量词的无数种用法,不同词汇中的儿化音的不同位置,“把”字和“被”字结构的不同使用方式……

再比如“好想/你”和“好/想你”有什么区别?它们的读法难道是一样的吗?

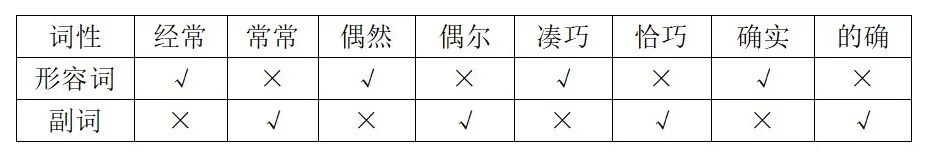

“突然”和“忽然”,“经常”和“常常”,“凑巧”和“恰巧”,这一对对词汇看似意思相同,但是词性和用法却差异很大(虽然小北查阅后发现自己也常犯语法错误)。

为什么可以说“冷水/热水”不能说“冷鱼/热鱼”?

我们最常用的“也”字是否被胡乱理解啦?它的功能究竟是什么?

在北大中文系大师课,陆俭明老师最近的博雅讲坛讲座中,他介绍了语言的重要性以及语言学研究的趣味,也对以上问题做出了细致的回答。

01

“好想/你”和“好/想你”,你念对了吗?

有的留学生问过,“好想你”三个字都是上声调,该怎么变调?听中国学生说话,有的念成“半上—阳平—上声”;有的念成“阳平—阳平—上声”,到底该怎么变调?有没有规律?

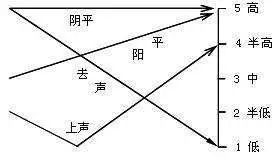

如果看到这些声调感到懵圈的同学可以查一下赵元任先生提出的“五度标记法”,五度标记法表示的是语言的声调变化,其中1为最低,5为最高。普通话里,一声至四声分别为阴平[55]、阳平[35]、上声[214]、去声[51]。

大家应该都知道,三声变调一般规律是:

第一种情况:上声 + 阴平/阳平/去声 【比如:小车 小时 小麦】

这时要变调为:半上[21] + 阴平/阳平/去声

第二种情况:上声 + 上声 【比如:小狗 勇敢 雨伞】

这时要变调为:阳平[35] + 上声

但如果是三个上声字在一起,其变调情况会更加复杂,跟内部的层次结构有关。如果是1+2 结构,譬如:“好-雨伞、很-勇敢”,由于中间的上声字“雨/勇”先变为阳平,所以最前面的上声字就变为半上[21]。即:

好[214]-雨[214]伞[214] → 好[21]-雨[35]伞[214]

很[214]-勇[214]敢[214] → 很[21]-勇[35]敢[214]

如果是2+1结构,譬如:“展览-馆、也许-有” ,那么第一个上声字“展/也”就变为阳平,即:

展[214]览[214]-馆[214] → 展[35]览[35] -馆[214]

也[214]许[214]-有[214] → 也[35]许[35] -有[214]

中间那个字“览/许”读阳平,我想大家很容易理解,不必再说。

进而我们回到“好想你”,它既可以理解为“好 + 想你”[状语和中心语的偏正结构],也可以理解为“好想 + 你”[动宾关系] ,这不同的组合方式,就造成了两种说法/念法。

02

“昨晚我们净去卡拉OK”?

为什么说这是偏误句?

“净”“都”“只”背后的细微查别

目前现代汉语方面的辞书都认为,“净”既相当于范围副词“都” ,又相当于范围副词“只”。

所举的例子是:

(1)这一带净是稻田。

【=这一带都是稻田。】

(2)她净顾着说话了,忘了时间了。

【=她只顾着说话了,忘了时间了。】

进而有留学生问:范围副词“净”,到底相当于“都”,还是相当于“只”?理由呢?

按照辞书,外国学生就出现了乱用“净”的偏误句:

(1)昨晚我们净去卡拉OK了。×【应该用“都”】

(2)那时我兜里净剩下十块钱。×【应该用“只”】

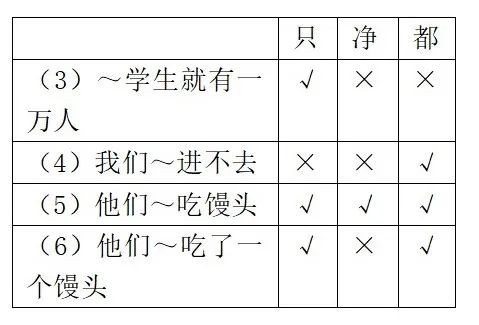

“都”是表示总括的范围副词,“只”则是表示限制的范围副词。副词“净”实际上它不同于范围副词“都”,也不同于范围副词“只”。“净”有它自己独特的意义。

从比较中,我们可以清楚地了解到,副词“净”既不同于 “都”,也不同于 “只”,它并不表示范围。“净”自身具有特殊的意义——表示单纯而没有别的,强调单一性。

那么我们回过头来再看例(1)、(2)

(1)这一带净是稻田。

(2)她净顾着说话了,忘了时间了。

它们都可以用“单纯而没有别的”“单一性”来解释,马真教授的《现代汉语虚词二十讲》对此说得清清楚楚。

03

“突然”和“忽然”,傻傻地分不清楚

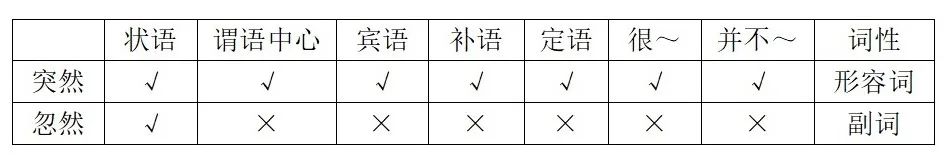

在日常语言中,我们似乎经常混用这两个词,这两个词意思差不多。好多外国学生以为这两个词都是副词,甚至有少数汉语老师也认为它们只是风格色彩有差异。但是其实不一样,它们在用法上差别很大。

不妨具体看看它们各自的用法

这个事情很突然。(谓语中心)

大家都感到突然。(宾语)

这场大雨来得突然。(补语)

类似的词还有很多:

一比较就发现,它们在用法上明显不同,属于不同词类:“突然”属于形容词,“忽然”属于副词(也就是说,“忽然”只能作状语)。

其实,即使作状语时,它们也有细微的差别。下面句子里的“突然”就不能替换成“忽然”:

注意,当你走到舞台中央时要突然转身!(忽然×)

04

为什么可以说“冷水/热水”,

而不能说“冷鱼/热鱼”?

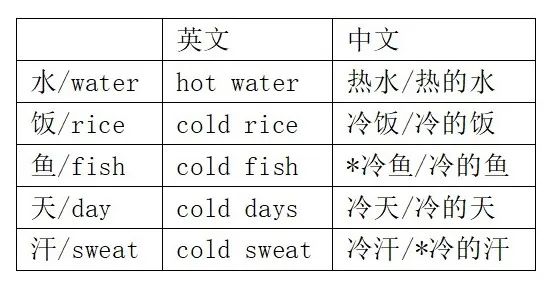

形容词的作用是修饰名词,做名词的定语,只要意义上能搭配。就目前所知道的语言,似乎都如此。但不同的语言,还是有些差异。汉语和英语就有差异,请看:

为什么不可以用“冷鱼”和“冷的汗”?如何解释形容词对名词修饰的正确性?

这需要而且只能从认知的角度,运用认知语言学的象似性原理的距离准则,来作出令人较为满意的解释。

语言现象从某种程度上反映了我们客观生活里面的现象。水、饭这类事物在生活中总跟“冷热”碰在一起,所以“冷/热”修饰“水”不用加“的”。有时加“的”是起强调的作用。但是鱼肉一类食品,在中国社会中,千百年来只有极少数达官贵人平时能吃到鱼和肉,一般百姓只有过年过节才有可能吃上鱼肉。这就是说,鱼和肉跟“冷热”不是经常碰在一起,所以反映在语言上,“冷/热”修饰“鱼/肉”一定得加“的”。虽然最近几十年我们有条件随时吃鱼吃肉,但是语言上的变化没有那么快。

那么“冷汗”为什么不能说成“冷的汗”呢?那是因为“冷汗”已经成为一个词了,它不是句法结构。

05

“钉子在苍蝇左边”为什么怪怪的?

我们看以下几组例子:

(1)书在剪刀右边 √

剪刀在书左边 ×

(2)书在桌子左边 √

桌子在书右边 ×

(3)苍蝇在钉子右边 √

钉子在苍蝇左边 ×

这是为什么?该怎么解释?这也得从认知的角度去加以解释。

其实,这跟人在认识客观事物的过程中所形成的认知结构模型有关。

要知道,人们在指示、辨识客观事物位置时,往往通过跟另一个可以作为背衬的事物的对比来加以说明。这就是“事物—背衬”认知模型。

在这个“事物—背衬”认知模型中,存在一定的认识规律。具体是:

一,在静态状况下,两个事物大小差不多,就可以互为“背衬”。如例(1)的“书”和“剪刀”可以互为背衬。

二,在静止状态下,如果两个事物的大小有明显差异,一般以大的事物为背衬。如例(2)的“书”和“桌子”,一定以桌子为背衬。

三,固定的事物总是做可移动的事物的背衬。如例(3)的“钉子”和“苍蝇”,苍蝇是可移动事物,所以总是那钉子作背衬。

Q:如果将“苍蝇”改为“壁虎”会怎么样?

A:虽然壁虎比钉子大,如果说“钉子在壁虎的右边”恐怕还是不行。因为壁虎是可移动的事物。

06

“究竟”怎么用?

先看以下两组例子:

(1)究竟他去了哪儿?√

他究竟去了哪儿?√

(2)究竟谁去了广州?√

谁究竟去了广州?×

为什么最后一句话是错的?

要回答、解释上面所说的现象,就先得了解一下这样一种语法分析方法,叫“语义指向分析”。

语义指向分析的实质是探究句子中某个句法成分,在语义上跟哪个词语或成分发生最直接的联系,在语义联系上是否有特殊要求。通过这样的探究来解释某些语法现象。请看实例:

(3)他喜滋滋地炸了盘花生米。

【“喜滋滋”指向“他”】

(4)他早早地炸了盘花生米。

【“早早”指向“炸”】

(5)他脆脆地炸了盘花生米。

【“脆脆”指向“花生米”】

(6)a. 砍光了 [补语指向受事]

b. 砍累了[补语指向施事]

c. 砍钝了[补语指向工具]

d. 砍快了[补语指向行为]

e. 砍坏了[补语可有多种指向]

可见,同一种句法成分,它跟哪个词语或句法成分有直接的语义联系,并不完全一样。

了解了语义指向分析,现在回过头来看使用副词“究竟”的例(1)和例(2)

(1)究竟他去了哪里?

(2)究竟谁去了广州?

为什么例(1)中“究竟”可以挪到主语后边,说成“他究竟去了哪里?”,而例(2)却不能?

原来这跟“究竟”在语义指向上的特点有关:

1)表示追究语气的副词“究竟”只能指向一个具体的疑问形式,例如疑问代词和“X还是Y”“V不/没V”这类疑问格式等。

2)表示追究的副词“究竟”只能后指(或者说“指后”),即所指向的具体的疑问形式一定得位于它之后,不能位于它之前。

由此,我们就可以解释前两个例子中的语言现象:

例(1)中“究竟他去了哪里?”,“究竟”挪主语后说成“他究竟去了哪里?”,那具体的疑问形式“哪里”处于“究竟”之后。这符合“究竟”在语义指向上的特点,所以能成立。

例(2)中“究竟谁去了广州?”,“究竟”挪主语后说成“谁究竟去了广州?”,那具体的疑问形式“谁”处于“究竟”之前了。这不符合“究竟”在语义指向上的特点,所以不能成立,不能说。

07

我们常用的“也”,你是不是也误读了

再介绍一个马真教授80年代初所做的一项研究成果——并列复句中“也”到底表示什么语法意义?起什么作用?

80年代初,北大中文系领导要马真教授开设专题课“现代汉语虚词研究”。这是个新课,马教授当然得认真准备,得阅读已有的有关虚词的文献资料。

她在阅读过程中发现,当时几乎所有的辞书、讲解虚词的书以及《现代汉语》教材,都认为出现在并列复句、递进复句、转折复句、条件复句、假设复句等复句里的“也”,分别表示并列关系、递进关系、转折关系、条件关系、假设关系。例如:

(1)那年他上了大学,我也上了大学。[并列]

(2)他不仅懂英文,也懂俄文。[递进]

(3)他年龄虽小, 也跟大人干一样的活儿。[转折]

(4)无论怎么艰难,我们也一定要按时完成任务。[条件]

(5)即使下大雪,我们也要去。[假设]

副词“也”用在不同的复句中,真的能表示那么多不同的语法意义吗?马真教授就表示怀疑。既然怀疑,就得去探究。

陆俭明教授与马真教授

于是她搜集了大量用“也”的各类复句。她首先从剖析并列复句里的“也”入手。

她在语料中选用了这样一个用“也”的并列复句:

(1)他吃了一个苹果,我也吃了一个苹果。

为证实她的怀疑,她就将这个例子跟下面抽掉了“也”的例(2)进行比较:

(1)他吃了一个苹果,我也吃了一个苹果。

(2)他吃了一个苹果,我吃了一个苹果。

例(2)和例(1)在学界都公认是并列复句,也就是说,用了“也”的例(1)大家都认为并列复句,没有用“也”的例(2)也都认为是并列复句。

那是因为不管例(1)和例(2)都是把“他吃了一个苹果”和“我吃了一个苹果”这两件事并列起来说。这说明,一个复句是不是并列复句,不取决于是不是用副词“也”。

那么例(1)里的“也”到底起什么作用呢?她就细致比较分析那两个并列复句在表达上的差异。发现确实有区别。区别在哪儿?

经比较分析发现,例(2)没用副词“也”,只是客观地将“他吃了一个苹果”和“我吃了一个苹果”两件事并列起来说,除此之外没有别的特殊的意味。

可是例(1)用“也”,除了将“他吃了一个苹果”和“我吃了一个苹果”这两件事并列起来说之外,明显的还有一层意思,那就是强调后者(我吃了一个苹果)与前者(他吃了一个苹果)类同。

她得到了“也”表示类同的初步结论,但她想:有没有可能那“也”起着“增强并列关系”的作用呢?她决定进一步加以验证——对“类同”说证实,对“并列关系”说证伪。

验证之一:如果并列复句的两个分句所说的两件事情或两种情况,毫无类同之处,能不能用“也”?例如下面这样的复句:

(3)约翰是美国人,柯彼得是德国人。

(4)妹妹在哭,弟弟在笑。

验证表明,前后没有类同关系,句中绝对不能用副词“也”。我们绝对不说:

(3’)约翰是美国人,柯彼得也是德国人。(×)

(4’)妹妹在哭,弟弟也在笑。(×)

这再一次说明,副词“也”在并列复句中不是起“增强并列关系”的作用,实际作用只是“表示类同”。

验证之二:如果所说的两件事或两种情况有类同之处是否一定用“也”?验证表明,用不用“也”取决于语境,取决于是否需要强调二者类同。请看例(5)、例(6):

(5)父亲:你们考了多少分?

儿子:妹妹考了六十分,我只考了六十三分。

(6)父亲:你们考得好吗?

儿子:妹妹只考了六十分,我也只考了六十三分。

例(5)和例(6)的答话部分,就基本内容来看,所说的两种情况是一样的,都是“妹妹只考了六十分”和“我只考了六十三分”。

但例(5)是问:“你们考了多少分?”这个语境决定答话无需强调二者的类同,只要如实分别说出两个人的成绩就可以了,所以没有用“也”,而且也不宜用“也”。

而例(6)是问:“你们考得好吗?” 这一语境决定了答话需要用表示类同的“也”,强调二者类同——“我”和“妹妹”都考得不太好,因为都只有六十来分。

可见,并列关系复句用不用“也”,关键在于前后有无类同关系,是否需要强调类同性。

马真教授采用同样的对比分析手段,逐一分析了其他各类复句中的“也”的实际作用,无一例外都只表示“类同”。

进而,她从理论高度提出了这样一条虚词研究必须遵守的原则:在虚词研究中,切忌把虚词所在的句子格式所具有的语法意义硬归到这个虚词身上。

(马真:《说“也”》,《中国语文》1982年第4期)

08

语言是一种资源

通过上述例子,想必大家能够感受到语言研究的乐趣。

那么语言到底是一种什么现象呢?我们该怎么来认识语言呢?

首先,从语言的表现形式而言,语言分为口语、书面语和体态语。口语,即有声语言,它是语言最基本的形式;书面语,即运用文字所记录的语言形式,这在全世界的语言中仍属于少数;体态语,主要是指听障人士用的手语。

其次,就语言的本体性质而言,语言是一种符号系统,是一种声音和意义相结合的复杂的符号系统。文字,则是语言符号的符号,可以克服口语在时空上的限制。

第三,关于语言的功用,过去的认识是“老三句”:一、语言是人类最重要的交际工具。二、语言是思维的物质外壳。三、语言是记录、传承人类文化的主要载体。

到了20世纪后期到21世纪初,对语言有了新的重要的认识。主要有以下两条:

第一,从语言的本体性质来说,语言实际有两种,除了我们听到看到的语言外,还有一种是存在于人脑心智的语言。因此对于语言很需要从认知的角度去研究。

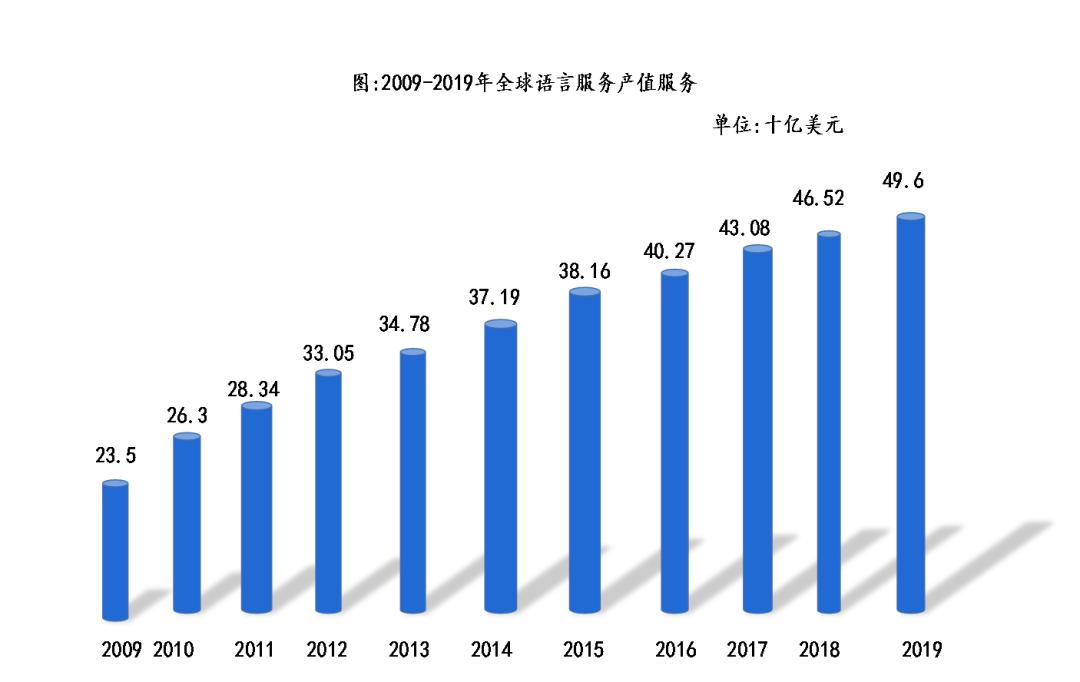

第二,从语言的功用来说,语言已成为一种资源,成为国家软实力的重要组成部分。语言对于个人、对于国家、对于促进国际交流与合作方面都有着重要的作用。一个多民族、多语言的国家,制定和实施正确的语言政策,非常重要。此外,现在语言跟经济逐渐关系密切,语言已成为重要的经济资源。语言在扶贫中也起了重要的作用。

由于现在处于一个大数据、云计算、互联网、万物互联的信息时代,所以如今国家语言能力跟各方面信息[国防 经济 科技等]获取的能力,跟信息资源的储备、利用、保护的能力,跟国际竞争能力都成正相关,任何国际交往、谈判以及国际利益的争取与维护,都需要有语言能力的支撑。

语言如此重要,因此对语言的研究就极为必要,语言研究的目的任务有四:

第一,全面考察、描写语言状况(包括共时的、历时的),解决好“是什么?”的问题。

第二,对语言中的种种现象给以尽可能合理科学的解释,解决好“为什么?”的问题。

第三,为语言应用服务。要知道一切科学研究最终目的都是为了应用。语言研究也不例外。

第四,建构语言本体研究和应用研究的理论体系,以便更好地指导语言研究与语言实践。

一般都会觉得研究语言不如研究文学有意思。我原先也这样想的。我考北大中文系的时候就是冲着文学去的。可是我后来改学了语言,也是为了满足国家对文科研究者的需求。

我进入了汉语专业学习,毕业后留校任教,从事现代汉语的教学与研究,直到现在还在研究。可是,进入现代汉语教学与研究后,我逐渐体会到,研究文学固然有意思,可是研究语言也非常有意思。而且我觉得,语言研究有语言研究的另一种乐趣。

任何领域的科学研究都是以已知求未知,都贵在探索与创新。当我们在研究中发现新的事实,当我们用翔实的客观事实,用严密的逻辑推理,修正甚至完全纠正前人的某种说法的时候,当我们提出一种新的更有解释力的分析理论和方法的时候,就会产生辛勤劳动后丰收的喜悦,就会觉得搞研究真是饶有趣味。难道不是吗?

原标题:《看了这些语言学问题,突然发现我不会说话了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

扫码下载澎湃新闻客户端

Android版

iPhone版

iPad版

- 澎湃新闻微博

- 澎湃新闻公众号

- 澎湃新闻抖音号

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

沪ICP备14003370号

沪公网安备31010602000299号

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司