年少不懂祥林嫂,只是哀歎她悲慘的人生

魯迅的小説裏塑造了很多栩栩如生的人物,那些筆下的人物都很具有典型性,比如:祥林嫂。這些人物的命運多多少少帶有一些悲劇色彩或閃爍着人性的光輝,並且能夠讓讀者觀後產生深深的思考。

眾所周知,魯迅筆下的看客形象是具有典型意義的,麻木、冷漠、嘲諷、庸俗,而這些東西也是導致主人公命運走向悲劇的推手,然而在我們年紀尚小的時候,往往不能明白作者這樣安排劇情的深意。

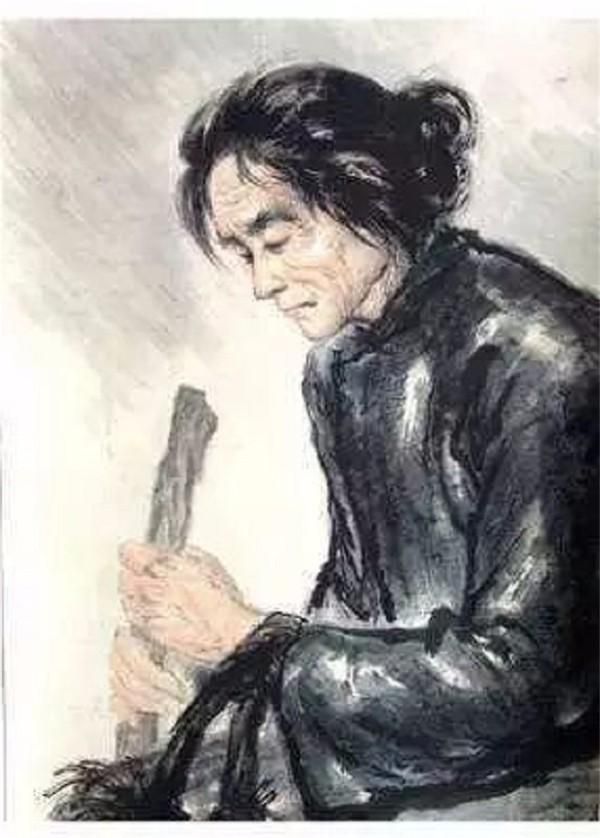

年少之時,曾經讀過魯迅的小説《祝福》,那個時候還不能理解偉大的文學家烘雲托月的創作手法,而是將關注點都放在那個叫祥林嫂的女人身上。不僅因為她是小説裏的中心人物,最為重要是祥林嫂那讓人難以忘懷的沉痛命運。

那時,我們去哀歎勤勞而又堅韌的祥林嫂命運的不幸和悲慘,也討厭她的迷信無知與惹人厭煩,甚至逢人便訴説着自己的遭遇與苦難,將自己兒子被狼叼走的事情,四處哭訴以求同情。

我們對祥林嫂複雜的感情,簡而言之一句話,那便是哀其不幸,怒其不爭。可是真的將錯歸於祥林嫂身上的時候,又覺得於心不忍,畢竟像這樣無知又不幸的婦女在舊的社會背景下能夠活下去便已經是何等艱難。

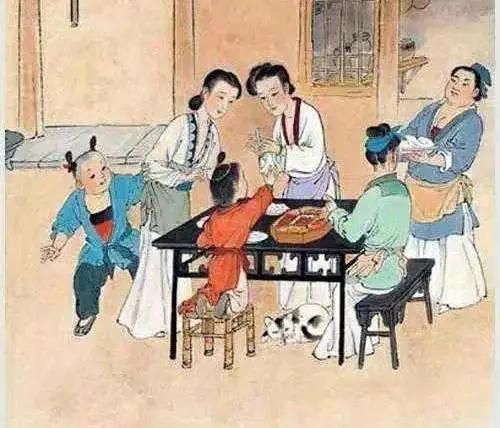

其實祥林嫂曾經反抗過,只不過後來的結果卻並不美好。在她第一次逃離自己的婆家後,她在魯四爺家做長工曾得到過一段舒心安詳的生活,主人家雖芥蒂她是一個寡婦,卻也是見她手腳靈快很是喜歡,只是後來的祥林嫂逃不過被婆家當作商品賣出去的可悲命運。

被婆家當作商品賣出去的時候,祥林嫂也曾激烈地反抗,但好在這一次“她交了個好運”,這個男人是不錯的,她在命運的安撫下慢慢地順從。後來,祥林嫂更是生了一個大胖兒子,就連衞婆子都忍不住説一句她有福氣。

天有不測風雲,人有禍福旦夕。祥林嫂的命運在這裏遭受了嚴重的打擊,他的丈夫染上風寒斷送了性命,他的兒子也讓山上的狼給銜走了。等到祥林嫂找到人的時候,他的兒子血淋淋躺在草窩裏,五臟六腑都被狼吃了。

走投無路的祥林嫂再一次回到了魯鎮,她涕泗橫流地向別人訴説着自己兒子的悲慘故事,引來了一些慈悲太太們的哀歎流淚。她原先的主人也因她那讓人聽了心痛欲裂的故事留下了她。

共情不能長久,當祥林嫂三番五次、一而再再而三地講訴着她兒子的不幸時,就連最慈悲地唸佛的老太太們,眼裏也再不見有一點淚的痕跡了。於是,這一切都開始變了。

魯四爺開始嫌棄祥林嫂是死了兩回丈夫的寡婦,認為她是不祥的,並不讓她來插手祝福祭祀的事情。魯家四嬸也不滿祥林嫂現在的表現大不如前,“手腳不靈,記性不好,死屍似的臉上整日沒有笑容。”

鎮上的其他人也對她冷冰冰的,不再像以前那樣悲憫同情。最後將祥林嫂逼向懸崖邊緣的是一個叫柳媽的幫工。柳媽告訴祥林嫂,你死後是要下地獄的,你有兩個丈夫,到時候閻王爺會把你分成兩半。

祥林嫂怕極了,柳媽便給祥林嫂出謀劃策,讓她土地廟裏捐一條門檻,給千人踏,萬人跨,這才贖了一世罪名,免得死了去受苦。當祥林嫂忍受着身邊人對她的嘲諷冷漠與庸俗的調侃時,她終於攢夠了錢,去土地廟買下了一條門檻。

當她滿懷希望地覺得自己已經不再是晦氣的人時,鎮上的人卻並沒有因此對她有任何的變化,魯家的人依然嫌棄她的不潔之身和傷風敗俗,而鎮上的其他人更是對她變本加厲地冷嘲熱諷。

直到最後,祥林嫂被魯四爺趕出家門,成了乞丐,最後在“我”含糊其辭的致命一擊下,慘死雪地。祥林嫂何其悲哀的一生就這樣草草地結束了,可是鎮上的人卻並沒有絲毫愧疚,甚至罵她是一個謬種。

年長再讀祥林嫂,恍然已是書中人

以前看書總是覺得故事情節有趣,現在才明白書中的人物早已照進現實的悲哀。後來,年長之後再讀祥林嫂,這一次關注的焦點卻是她四周的看客。那些看客冷漠無情,麻木嘲諷。

他們是書中的人物,在我們看來,這些看客是害死祥林嫂的罪魁禍首,可是在那些看客看來,他們卻無甚大錯,認真地想一想,我們和祥林嫂又是何其之像。當我們在生活中遇到不幸或難過的事情時,總是會向着自己周圍的人抱怨,講述着你的苦難,講述你身邊的背叛,逢人訴説着你的傷心事。就像祥林嫂,她不能自己消化苦難,逢人便訴説着自己的不幸一樣。

説罷之後,你覺得心裏暢快,可是你又哪知道在別人眼裏,你所説的那種東西,都不過是他轉頭向別人高談闊論的笑料、茶餘飯後的下酒菜而已。你以為你找到了知己,你以為你找到了懂你傷心那個人。然而你卻不知道天底下最不缺的就是傷心事,你的傷心事在別人眼裏亦是不值一提的。

最開始的共情過了,他們開始變得冷漠、麻木、冷嘲熱諷,甚至很多人都是那一副“事不關己,高高掛起”的姿態。或許現在這個時代已經沒有這樣悲慘命運的祥林嫂了,但是從不缺像《祝福》裏那樣的旁觀者,他們心安理得,不覺得自己有什麼錯。甚至認為這一切都是“祥林嫂”自作自受,咎由自取。

還記得19年大火的電影《少年的你》嗎?電影的開頭那個跳樓自殺女孩質問着女主:“他們都欺負我,你為什麼不幫我?”施暴者固然可恨,可是最讓人心寒的卻是旁觀者的麻木冷漠。

還記得前幾年,有年輕人受到生活的打擊想要跳樓輕生,消防人員緊急施救卻沒抵過樓下看熱鬧的旁觀者的惡意生事的一句句“你跳啊!”“別光説不跳啊!”“等着呢,快跳啊!”最後年輕人真的絕望的縱身一躍,如他們所願。

後來的那些看客又有誰心裏產生愧疚害怕,覺得是自己害死了這樣一條鮮活的生命。還有老人摔倒馬路,周圍圍着一羣人卻都是拿着手機在拍照或看熱鬧,竟沒有一人上前攙扶老人起身。人心之寒,何其沉痛。

在社會心理學上也有這樣的一種説法,叫做“旁觀者效應”,就是用來説在危機情況下明明有人在場,卻沒有人對受害者伸以援手的情況,並且圍觀的人數越多,救助受害者的可能性反而越低。

心理學認為“旁觀者效應”也可以稱為叫“責任分散效應”,是指在場的每一個人都會產生一種“我不去扶,也會有別人去扶”的想法和意識,人越多,他們的責任感就會越低,甚至還有人適應羣體的冷漠後,一旦有去幫扶別人的想法後反而會產生一種脱離集體逆道而行的恐慌。因此現在過馬路想要去幫扶一個摔倒老人,反而需要生出莫大的勇氣。

這種可笑的行徑也有原因可尋,以前有一位女孩幫助了一位摔倒老人反被老人的家人誣陷是女孩撞到老人,需要賠償醫療費用,女孩受冤上訴,可是卻因為無一人作證女孩清白而被判賠償醫療費用。

當時老人摔倒時,在場的路人有很多,女孩也求助那些路人,可竟然沒有一個人站出來為女孩洗刷冤屈。在旁觀者看來,便是事不關己,高高掛起,除此之外,還有人嘲諷女孩不應該多管閒事,是她自己咎由自取。

這些旁觀者的樣子和魯迅筆下的看客形象何其之像,《祝福》裏鎮上的人覺得自己又沒有傷害祥林嫂導致她悲痛的不幸,觀看跳樓的那羣人也覺得“又沒有我讓他過得這麼慘的。”

從前聽到網絡上流傳很久的一個笑話。女孩子深夜一個人回家,如果碰到心有歹念的壞人,大聲呼救時一定不要喊“救命啊!”,要大喊“救火啊!”只有這樣才會有人跑出來救你。因為旁觀者怕火燒己身,所以一定會出門查看。

“祥林嫂”帶來的反思

再一次讀完關於祥林嫂的故事之後,不免引起我們對人生深深的思考,在沉默中,我們總是會想如果當初祥林嫂沒有這般囉嗦,適可而止的哭訴,如果魯家四叔沒有嫌棄祥林嫂的身份,如果四嬸對祥林嫂多一些寬容與温暖。

如果沒有柳媽的嘴碎,如果鎮上的人都能夠對祥林嫂多給予一點同情和安慰,如果當初“我”能夠確確實實地告訴祥林嫂她害怕的那一切都不會發生,那麼祥林嫂的悲劇或許就不會出現,可這一切都沒有那個前提“如果”,故事已經結束,悲劇仍在重演。

人生如戲,但現實的世界總比台上的戲碼還要離譜和荒謬。故事的開頭和結局或許不一樣,但是“祥林嫂”和“旁觀者”卻從來都沒有退場。甚至可以説,我們每個人心中都有一個“祥林嫂”和“旁觀者”。回想我們的成長道路上,我們也曾恨不得天下皆知心中愁苦,也曾冷眼旁觀別人落難可憐。如今思過痛改,希望以後我們不做“旁觀者”,也不當“祥林嫂”。

不做看客,將別人的苦難當玩笑。不做冷酷無情的看熱鬧者,肆意嘲諷,惡意起鬨。見人落難時,在自己能力範圍許可下,伸以援手。即便無力提供幫助,也莫要將別人的狼狽拿到口中反覆咀嚼,當作笑談。

不當祥林嫂,逢人訴説傷心事。要學會自己消化那些苦難。直麪人生的無常與荒謬,掙脱命運逼仄的牢籠。要有不屈服的心志,強勢抵抗風雨滿樓。那些受過的傷都會長成結實的疤,像一層盔甲。只有內心真正強大,才不懼四周小鬼的嘰嘰喳喳。

結語

年少不懂祥林嫂,只是哀歎她的悲劇人生。後來二讀《祝福》的情節,又為看客心中寒。成人歷經世事磨練後再讀祥林嫂,恍然驚覺自己已是書中人。

其實這世間悲歡離合,我們總以為有人相伴、有人體諒、有人與自己感同身受。卻不知道這天底下從來就沒有“悲歡與共”這四個字,因為人與人之間的悲歡本就各不相干。少將嗔怨與他人談,少作旁觀傷人心寒。