- +1

“文化精英”许知远,怎么没人骂了?

2015年,腾讯视频为许知远量身打造了访谈节目《十三邀》,对话文艺圈、娱乐圈、商圈各路大佬。

节目里,许知远乖张、顽固,总是试图追问对方对时代的看法。

他问俞飞鸿,你那么美,怎会去拍(《小丈夫》)那么庸俗的剧?问林志玲,你怎么看待东亚社会的单调性?问张艺谋,你为什么要拍一部烂片?甚至问到木村拓哉,你有没想过用自己的能量改变日本?

有次直接把张楚问急了,对方怼他:“我们能不能不谈人生啊?”

在采访马东时,许知远评价《奇葩说》一类的节目粗鄙,很难真正影响一代人,并企图把他拉回“精英”阵营:“马东你为什么不抵触这个(粗鄙化)的时代?”

马东回他:“我没那么自恋。”

节目播出引起巨大反响,他和李诞、俞飞鸿的采访都被翻了出来,网友骂他“男权”“油腻”“人五人六装清高”:

“你的节目除了尬聊和沉默,还有什么?”

“除了瞎批判啥也不会的东西,你也配叫‘精英’?”

可许知远仍旧高傲:“我是知识分子,精英就要背负精英的责任。”

1976年,许知远生在苏北一个军人家庭,他在连云港长到6岁,7岁随搬到北京,住在部队大院里。

70年代的部队大院已不是姜文那时候的部队大院,孩子们一个个乖巧老实,上学、考试、学英语,从不干违纲乱纪的事儿。

许知远更是孩子里最“驯服”的那个,害怕冲突,从不打架,放了学就回家看书。

很多年后他感喟道:“我觉得我缺乏生活,我的童年、少年都像是在书本中成长起来的……正常到令人发指!”

因为父亲工作缘故,许知远经常转学,小学六年念了五个学校。转学转多了,许知远的话越来越少,到哪都觉得自己是个陌生人:不懂得跟谁交朋友,也不知道跟谁拉帮结派。

久而久之,年幼的许知远产生了一种身份焦虑。他形容道:

“这(身份焦虑)让我更习惯去做一名旁观者,做一名边缘人,然后内心想着不断去证明自己,成为他们的中心。”

许知远成绩好,但不是最好的那一拨,平时老师讲的知识他听几遍就会了,不用花大量时间学习,又不敢跟坏孩子一样捣蛋,他觉得日子过得没劲,主流得非常乏味。

上了高中,许知远开始想要反叛。他读鲁迅、读李敖,还读柏杨、爱默生,每每惊叹于他们的正气和风骨。从那时起,许知远就给自己定下目标,成为一个批判式的知识分子。

1992年,许知远读高一,班上来了个北大的知名学者当语文老师,叫孔庆东。孔老师跟别的语文老师不一样,他除了讲考试要考的内容,还给同学们讲五四,讲崔健的《一块红布》。

有天孔老师讲《荷塘月色》,他把书卷起来插在屁股上的裤兜里,然后一边踱步一边吟诵,声音极富感染力:

“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙……”

同学们都被他感染了,许知远更是听得陶醉。

背到“但热闹是它们的,我什么也没有”的时候,孔老师也感动了,他告诉学生,这篇文章的作者是朱自清,是自己的师祖。

接下来,孔老师开始了对北大的爱慕的倾诉,他说北大的学生都是心忧天下的人,北大的扫大街的都比清华教授强,甚至还说:

“在北大扔下一颗炸弹,中国将倒退50年。”

坐在台下的许知远记住了老师的话,发誓要考北大。

1995年,许知远考进北大微电子专业,临开学前几天,他骑车把北大逛了个遍,激动地在心里大喊:

终于来到那个“自由之精神,独立之思想”的北大了。

可许知远不久发现,真正的北大好像并不是自己想的那样。校园三角地贴满了商业广告,同学们张嘴“雅思”、闭嘴“托福”,更让他看不惯的是,北大最重要、名气最大的一个院系竟然是光华管理学院。

许知远对这种大学生活无比失望:

“80年代的理想主义,早已消失殆尽。北大里已经没有诗人了,这里只有写诗的人,他们一点也不诗意。”

对现实失望的许知远开始逃课,他去听文学院系的课,历史系的课,去听戴锦华讲社会批评,听钱理群讲民国年代。

有次他去旁听历史系一位老师讲中国通史,结果那位老师讲完竹林七贤,讲到嵇康被杀就不讲了,他说:

“中国通史我只讲到这里,从下节课开始换一个老师来讲,因为中国历史到此就变得非常无趣,我只关心有趣的部分。”

许知远对这个老师肃然起敬,觉得这才是人文系教师该有的样子。

不逃课的日子,许知远就腻在北大图书馆,从约翰·斯图亚特·穆勒读到伯特兰·罗素,埃德蒙·威尔逊到让-保尔·萨特,碰到喜欢的书,即使交罚金也不舍得还回去。他说:

“我只愿意与书中那些灵魂对话,换了给谁,都是浪费。”

图源:网络

1999年,许知远创办了一本校园杂志,取名《微光》,《微光》的文章由他自己和几个文学好友撰写,文学、音乐、理想无所不谈,除了微电子。

他在文章里写:

“大学变成了流水线似的加工厂,它从未给学生灌输一种独立的情感,一种判断事物的能力。它让它的学生对这个世界满是茫然无知的幼稚。”

因为内容太过“反动”,杂志出到第四期就被校领导勒令停刊了。

停刊同年,许知远提交了休学一年的申请。他开始写作,为《三联生活周刊》、《书城》撰稿,后来还做起英国《金融时报》中文网专栏作家,希望像李普曼那样用文字改变世界。

后来,他把那段年少时光写的文章集结成册,取名《那些忧伤的年轻人》,在自序里,他这样介绍自己:

“一位喜欢对世界进行广泛发言的知识分子。”

“一个怀抱梦想,并因为梦想碰壁而忧伤的骑士。”

毕业之后,许知远在《经济观察报》任主笔,他文风犀利,观点尖锐,擅长用英语从句式的写作方法,很快引起业内注意。

那个年代,每个文艺青年上课手中都拿着本《经济观察报》,还有女生读了文章,乘火车专程来见他。

2002年,许知远找到报社领导,非要去美国游学不可。他从东海岸到西海岸,采访了15个经济学家,问他们关于人生的意义,对世界的看法。

2003年,《经济观察报》公司年会上,领导请主笔许知远担任颁奖嘉宾,结果许知远上台说:

“今年的奖项都给了不该给的人,这完全是利益平衡的结果,如果经济观察报这么办下去,就没啥希望了,我拒绝颁发这个奖项。”

领导在台下气青了脸,可许知远撩了撩长发,转身下了台。

三个月后,许知远写了一篇《<经济观察报>,它真的死了》,批评《经济观察报》缺乏标准和正义感:

“这些人(高管)从来就不相信这世界上存在着一些价值观,它们比金钱、名声、银行的存款、多打几场高尔夫球更重要。”

一年之后,许知远离职了。离职那天,他把一只脚踩在老板的茶几上系鞋带,还在辞职公开信里写:“我想在一些时候,总是要捍卫一点基本的立场吧。”

后来有人采访他,问起当年离职的事,许知远慢悠悠地说:

“报纸是自由人的自由联合,不是雇佣与被雇佣关系,而且鞋带松了啊,放着不系吗?

图源:《十三邀》

2005年,许知远与吴晓波等人商量创办一家书店,地址选在了圆明园附近,书店名叫“单向街”,取自本雅明的著作。

许知远按自己的喜好布置书店,竹栅栏,卵石路,书架直通天花板,长30多米,从这头走到那头得花20分钟。

闲着的时候,许知远喜欢在书架间漫步,感受十几束阳光懒洋洋地打在身上,感觉很舒服。

“冬日里晒晒太阳,夏天露天坐在院子里,听莫扎特,喝啤酒,看迷惘一代作家的作品,身边偶尔经过像春天一样的姑娘。”

许知远不甘心自己享受这么好的地儿,撺掇朋友们办起了读书沙龙。许知远提供场地,朋友负责产出,每到周末都挤满了作家名流。陈丹青、洪晃、高晓松、张悦然都是书店的常客。

时间一久,“单向街”的名号真正叫响了,北京的文化圈里,大家也都知道了有个留着长发、穿着拖鞋的文化人,名叫许知远。

2007年的一档采访节目,许知远直言自己想做“这个时代的人文知识分子领袖”,女主持人听后哭笑不得:“你就不能低调点呀!”许知远听完一脸严肃:“这是责任,不是荣耀。”

2010年,韩寒入选美国《时代周刊》“年度百人榜”,粉丝一片狂欢,可许知远看了直摇头。他写下《庸众的胜利》,感慨国民大脑的萎缩:

“此刻的中国,人人都在谈论韩寒。他像是越来越压抑、越来越迷惘的时代的最后救命稻草。”

“一个聪明的年青人说出了一些真话,他就让这个时代的神经震颤不已,与其说这是韩寒的胜利,不如说这是庸众的胜利,或是整个民族的失败。”

网友却和他打起了嘴仗,“你的作品没一部能留给历史,至少韩寒还有《三重门》。”

《东方企业家》执行主编魏寒枫说:

“虽然许知远用‘庸众’一词略显刻薄,他这种情绪就像左宗棠不服曾国藩——但你能否认,你不是一位‘庸众’吗?”

那时许知远远在剑桥,对这些都没回应。

2014年,许知远又把“单向街”改名“单向空间”,出版各种人文情怀的读物。

那段时间风投正盛,单向空间拿到了千万美金的融资,开始以输出内容为核心,线下的沙龙活动和线上的新媒体业务同时展开。

为了吸引年轻人的注意力,单向空间还开发了一系列周边产品,卖单向历卖咖啡,还有被许知远视为开放自由之象征的人字拖。

许知远的头衔也变成了股东、创始人,身份变复杂了,多了个商人的标签。

尽管开始商业化,但许知远内心永远是个刺头。

2015年,《南方人物周刊》把年度青年领袖的奖颁给了许知远,跟他一同获奖的,还有作家徐则臣,导演李潇峰,演员佟大为、宋佳等人。

结果许知远上台就说:

“活动太冗长了,我好几次都想走。看到大家对娱乐、对明星那种发自内心的追求,对世界完全没有个体精神和审美,沉迷在肤浅的大众狂欢里,我觉得是很可悲的事情。”

“痛苦是人生的一部分,不能假装微笑,要对这个世界保持愤怒啊!”

主持人想要缓和氛围,问台下观众是否对世界愤怒,观众答不愤怒,许知远接着说:“如果他们因为我刚才的话立刻改变了,那是一种新的愚蠢。”

甚至连给自己颁奖的《南方人物周刊》,许知远也没放过,他先是称获得这个奖没意思,接着说道:

“但是我特别感谢,今天这个时代所有的媒体都在堕落,而《南方人物周刊》堕落得比较慢,像有降落伞一样堕落,还是了不起的一件事。”

许知远看不得年轻人“堕落”,有次在北大演讲,台下一个学生说“我不想做精英”,许知远当时就生气了:“那你来北大读书干嘛?”

在他的眼里,年轻人应该有精英意识。他看不惯“自甘堕落”的年轻人,总是想要挽救他们,希望那些看手机的低头族能“揣着一本书过马路”。

许知远真正进入大众视线,是在2016年。

这一年,他和腾讯视频合作的,为自己量身打造的《十三邀》上了热搜。

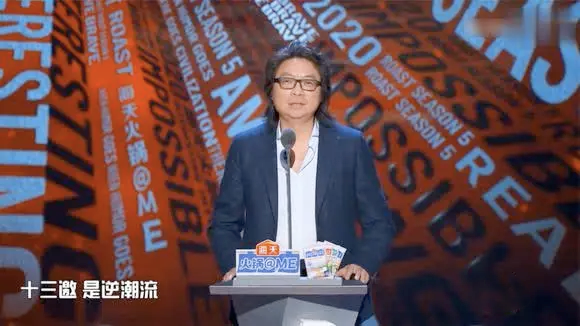

《十三邀》是一档文化类访谈节目,由许知远采访,跟文艺界、文化界、商界等名人聊天,探讨这个多维度的世界。节目里,许知远乖张、顽固,总是试图追问对方对时代的看法。

他问俞飞鸿,你那么美,怎会去拍(《小丈夫》)那么庸俗的剧?问林志玲,你怎么看待东亚社会的单调性?问张艺谋,你为什么要拍一部烂片?甚至问到木村拓哉,你有没想过用自己的能量改变日本?

有次直接把张楚问急了,对方怼他:“我们能不能不谈人生啊?”

节目播出后影响很大,虽然不少人骂他“沉默”“尬聊”,但豆瓣评分8.4,还有网友评价是“内地独一无二的深度访谈”。他在望京吃饭,有人认出他来要跟他握手,告诉他他在网上有多火。

朋友们见面也常打趣说:“哟,这不是许老师吗?活的,别让他跑了!”

图源:《十三邀》

2017年,许知远采访马东,把矛头指向了当时大火的《奇葩说》。

他评价马东《奇葩说》一类的节目粗鄙,很难真正影响一代人,并企图把马东拉回“精英”阵营:“马东你为什么不抵触这个(粗鄙化)的时代?”

马东回他:“我没那么自恋。”

节目播出引起巨大反响,他和李诞的采访,和俞飞鸿的采访都被翻了出来,网友骂他“男权”“油腻”“人五人六装清高”:

“你的节目除了尬聊和沉默,还有什么?”

“除了瞎批判啥也不会的东西,你也配叫‘精英’?”

许知远没管网络上的声音,朋友转给他一篇骂他的文章,标题是《调戏俞飞鸿初夜,满嘴“性、情爱、潜规则”,许知远老男人们有多丑陋?》,他连点开都没点开。

第一是因为他不屑,第二是因为他对网络不熟,许知远直到2015年才用智能手机,手机里没有淘宝,只有亚马逊。

在他看来,大众花费在娱乐、花边新闻上面的时间实在太多,他懒得就这样的话题张嘴发表意见。而对于自己的不被理解,以前他很苦恼,后来也逐渐看淡。

很多年前,许知远去一位朋友家做客,朋友告诉他“以前做风筝,孩子们要自己砍竹子,切,剪,粘,一个动词都不能省,而现在只有一个字——买”。

许知远听后触动很深,觉得这个社会太过毛躁,每个人都在为了钱奔命。后来自己成了老板,每天要考虑业绩、工资、数字,许知远越来越担心,担心自己“离一个作家越来越远”。

前搜狐网总编于威很心疼这个老朋友:

“他的虚荣心不是拥有粉丝,扑过来找他拍个照,他最大的虚荣心是写一本真正代表伟大的好书。其他的都不重要。”

《十三邀》里,许知远面前永远有只杯子,里面装的是酒,每次遭遇尴尬或者沉默,许知远就端起杯子喝一口,可实际上他并不太会喝酒。

有次对话陈嘉映,对方是“中国最接近哲学家称呼的人”。

那一期里,许知远有点发憷,镜头里的他无比沮丧地向对方讨教:

“我觉得我的自我太多了,我真恨我这一点。”

“我表面上那么讨厌功利主义, 我觉得也是一种计算, 这种计算是很微妙的发生的 ,是趋利避害的东西。"

陈嘉映笑了笑:“你真的觉得这样不好吗?”许知远一愣,然后笑了。那次他照例喝了不少酒,但那次他眼里闪着光。

图源:《十三邀》

5月中旬,《十三邀》第一季播出不久,许知远前往悉尼参加一个国际文学节,他反复强调自己是个作家,对“创业者”“商人”的头衔还不能完全接受。

可《十三邀》一季季办下去,网友们发现许知远好像变了,变得话少,变得活络,还会时不时开个玩笑。2021年,他还上了《吐槽大会》,因为文人式吐槽意外火了一把。

他吐槽李诞的投机取巧:“李诞很有才华,但我还是不理解他为什么受欢迎,主要是不理解,什么是受欢迎。”

还借着阎鹤祥吐槽社会风潮:“现在相声演员偶像化了,那相声不止四门功课了,得7门——说、学、逗、唱、跳、rap、打篮球。”

最后,他还一连攻击了三个人,批评明星偶像化之后缺乏人文精神:

“张大大,是作家写的假的事儿;李诞,作家是一种你以为你在从事的职业;阎鹤祥,职业你曾经拥有过。”

图源:《吐槽大会》

尽管吐槽带刺,但大家还是明显感觉许知远变了,后来接受采访,许知远说到以前向往鲁迅、李敖的风骨:“知识分子的精神、批判思维支持到我四十岁。”

直到后生活越来越丰富,来接触不同的人,许知远才从心理上接受外界不同的人的生活、人生。

“作为一个dancer是重要的,作为一个cook是重要的,不一定是只有知识,知识分子。”

《十三邀》做到第五季,许知远再谈起创业这事儿,回答里总算有了烟火味:

“后来我意识到,一个人寻找到某种创造性的方式来谋生,而且帮助、连接了一群人实现某种目标,这本身是一件非常了不起的事情。”

年轻时许知远疯狂迷恋李敖,把他当成自己的精神向导。

第一次读到李敖的《十三年和十三月》时,他在房间里又蹦又跳,想对所有人大喊:“你们知道李敖吗?!”

李敖是知识分子家庭出身,从小桀骜不驯,大学退学,又因为兴趣重考。当年父亲去世时,他坚持不烧纸不诵经不穿孝服,长大后还发文批判国民党,两次被抓进监狱。

他总喜欢在文中引用孟子的话:虽千万人,吾往矣。许知远看了觉得悲壮。

2012年,许知远在台北一家书店见到了李敖,对方请他吃冰激凌。见到自己崇拜了20年的偶像,许知远本想着问许多问题,结果两人见面很尴尬。

李敖已经老了,连对往日攻讦数次的前妻胡因梦都不再讲狠话。

许知远找不到合适话题,李敖对这个从大陆来的年轻人也不感兴趣。他只是像在电视里讲段子那样,给许知远展示自己别在腰上的一把电击枪和一沓钞票,说要是遇到绑匪就先给钱,还不行就用电击。

许知远尴尬笑笑,后来就不崇拜了。

2018年李敖去世,许知远发文回忆了这段往事,他写道:

“想起了在北洼路的首都师大附中读高中时,想尽一切办法寻找他的每一本书……多年后我在台北见到他,却是在一家冰淇凌店,和这个昔日叛逆者一起分享了草莓冰淇淋。”

部分参考资料:

1、《许知远不是一个人,他是一种现象》,中国青年报

2、《许知远:我们对物质的强烈渴望,是精神匮乏带来的》,凤凰网文化

3、《许知远,突然没法骂了》,南风窗

4、《许知远:这个时代的年轻人像刺猬,尖锐却脆弱》,三联生活周刊

5、《那些忧伤的年轻人》,许知远

6、《游荡集》,许知远

7、《许知远:偶尔深夜「诅咒自己」,多喝点酒就过去了》,每日人物

8、《对话许知远:继“有文化的吐槽”后,再次爆出金句》,南方周末

9、《许知远,一个“不合时宜”的知识分子》,Vista看天下

10、《许知远:活着没什么用,死了就不行》,人物

封面、配图来源:《十三邀》《吐槽大会》剧照及网络

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

扫码下载澎湃新闻客户端

Android版

iPhone版

iPad版

- 澎湃新闻微博

- 澎湃新闻公众号

- 澎湃新闻抖音号

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

沪ICP备14003370号

沪公网安备31010602000299号

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司