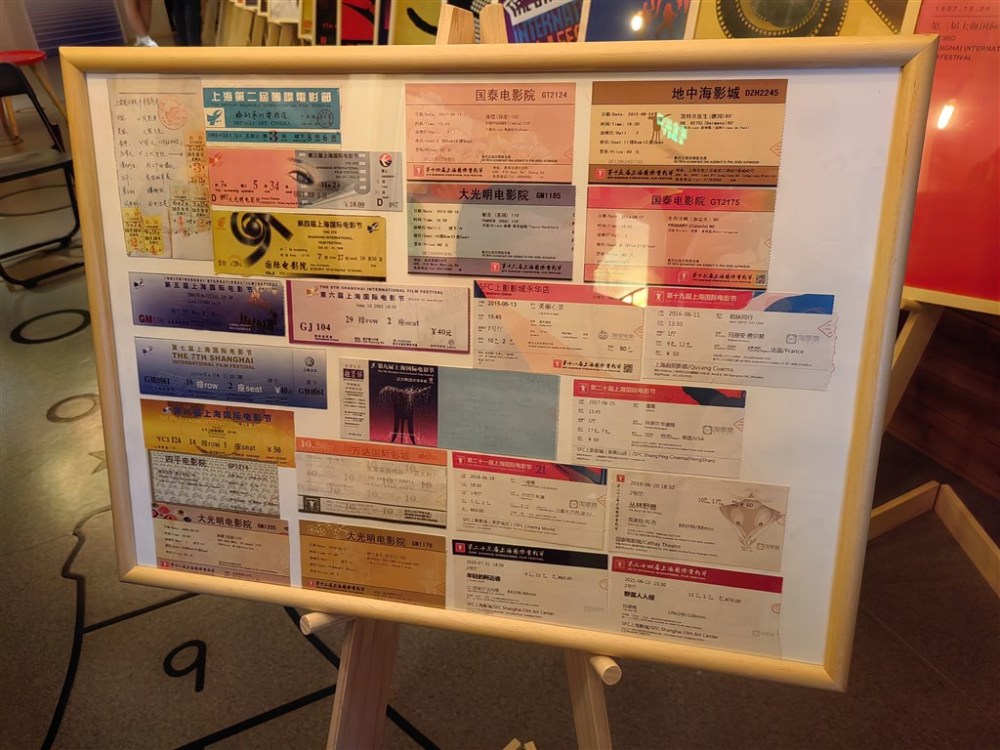

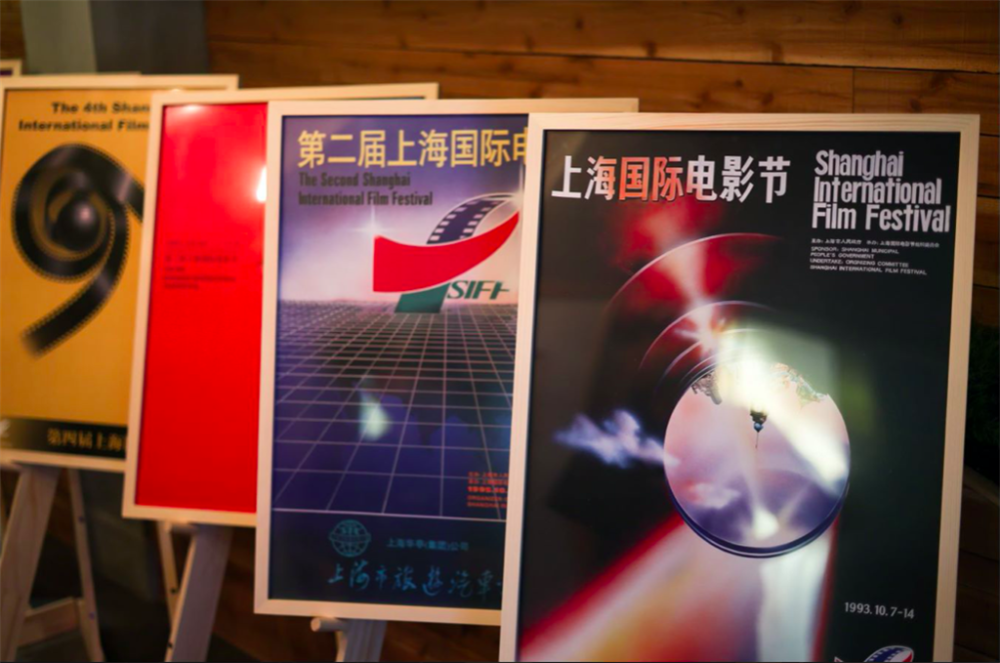

2023年上影节三十而立。30年来,这个从无到有的中国唯一A类国际电影节,经历了怎样的成长岁月,又留下了多少传奇和故事?在“三十’光’年——上海国际电影节创办三十年展”中,一块铺满老票根的展板令人瞩目,从第一届到去年的第二十四届,每一届“票根”都未缺席,细细密密拼凑出30年来影迷所享的视听盛宴,仿佛一部跨越30年的“电影史”,据悉票根皆为影迷收藏。此外现场还有5代金爵奖杯、历届海报、徽章纪念卡等原件都弥足珍贵,每一份藏品都蕴含对电影热爱。

资深影迷:收藏每一届票根

“第一届的时候我才40岁出头,下班路过胜利电影院,一看人很多很热闹,才晓得是电影节。等了张退票,看了第一场上影节的电影,我还记得是《凤凰琴》”,资深影迷梅星海便是这些老票根的“主人”,从第一届上影节开始年年参与,并且他把收集到的每一届票根、首日封、明信片、纪念章、排片表和新闻剪报都小心珍藏起来,虽然梅星海只是一位普通影迷,但长达30年的持续参与与收藏,让他变得并不“普通”,他的收藏也成为上海这座城市和上影节最珍贵的记忆。

1993年上海国际电影节初试啼声。梅星海告诉记者,那时候自己在外滩上班,家住四平路同济大学一带,骑车上下班都会路过胜利电影院。自从看了《凤凰琴》,之后每天下班都去等退票,有啥看啥,就这样第一届电影节也“捡漏”看了五场。

中国香港的《笼民》、加拿大的《三代女性》、瑞士的《后商》、朝鲜的《扪心自问》……这些影片让梅星海大开眼界,从此爱上了电影节。记者看到第一届电影节票根非常小,像粮票一样,上面除了“胜利电影院”外,只印了座次、日期、星期和场次。如果不是梅星海把它们细致地贴在白纸上,并在旁边写上每一张对应的电影名称,现在要再“考古”起来恐怕不容易了。

从第二届电影节开始,票根变大许多,与如今电影节影票大小相仿,湖蓝色票面上有白色繁体印上了“上海第二届国际电影节”10个大字,此后的电影票根慢慢又加上了影片信息,越来越专业。

梅星海还记得,2007年上影节展映了意大利影片《克莱采奏鸣曲》,导演毛里奇奥·席亚拉也来到现场,90分钟的电影映后交流就花了40多分钟,气氛热烈笑声掌声不断,梅星海记住了这位热情敬业的意大利导演。十年后,2017年的上影节举办意大利电影周,毛里奇奥·席亚拉再次来到上影节,梅星海带着十年前与导演的合影及票根去见他,让其惊喜万分。而当天开幕影片影片导演安德里亚·莫莱奥利因放映厅需准备下一部放映,直接站在影院走廊上与大家热烈交流。“那天大家也聊了半个多小时。这些年我不止一次感受过这样热烈的场面,这也是上影节叫我迷恋的地方”,梅星海说。

人工排版的电影票格外珍贵

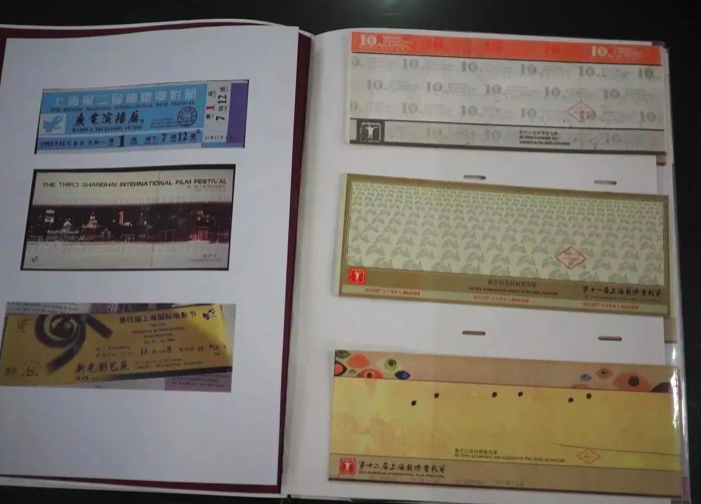

在这次展览中,已经为上海国际电影节服务了20多年的上海宝山译文印刷厂厂长张志明,提供了多届电影节的空白票版,这些票版与梅海星收藏的全部届次票根相互映衬。

部分往届电影票底版

现场可见,最初几届票根都是式样普通的电影票,尤其是第一届,还没有印上电影节的字样。对此,张志明对这些票根的出处和历史都清清楚楚,“前三届电影节的票是电影院自己的底版。跟现在观众熟悉的选座买票方式不同,当年影厅的票,是全部先印刷出来给影院的,哪像现在观众可以自主选择”,张志明说,1999年第四届开始我们和电影节合作,印上上海国际电影节的专用电影票了,所有票版都是人工排版,每场电影需单独制作包含厅、排、座信息的模版装到印刷机。临开票前,都要发动员工更仔细校对座位信息,杜绝重号现象。

当电影票“进化”到只需印空白底板后,张志明开始留意票面文化。他发现,票版设计师根据电影节主海报元素设计,像第22届的票版就非常特别,底版上有美猴王掀开帘子的主海报元素,电影节字样也从传统的横排变成了竖排。而印刷数量也飞速增长,从第四届的二十几万张票,到现在四十多万张票,观众越来越多,爱收藏票根的年轻人也越来越多,已经成为不少人观影仪式了。

张志明还透露了一个票根“小彩蛋”,普通电影票是80*85mm大小,用的是80克热敏纸,而电影节票是80*200mm,一开始用237克热敏纸,和票务平台合作后,为了方便自助取票机’吐’票子,就换成了140克的。影迷如果想要收藏质地更厚实的电影节票,可以选择去柜台打印,用的200克热敏纸很有质感。

为上海国际电影节印门票,张志明一做就是二十多年,乐此不疲。“其实印电影票没有什么利润,但一张小小的电影票,寄托了我们的文化情怀,让我们觉得自己也是上海文化事业发展的一部分。”他自豪地说。

金爵奖杯差点叫“申花杯”

除了影迷收藏的票根、纪念信封等老物件,官方提供的5代金爵奖杯也难得一聚。

上海国际电影节的“金爵奖”早已成为了国际电影知名奖项,但用金爵命名,其实电影节创办之初,各方颇费了一番脑筋。上影节初创期的工作人员、来自香港的设计大师韩秉华回忆道,当时因为开发浦东的关系,有人提议叫“浦江杯”,可以宣传上海;还有人建议请申花给予支持,就叫“申花杯”。

不过这些建议都被否定了。参照各国的国际电影节有金熊奖、金狮奖、金棕榈奖等名称,上影节认为这个奖既要体现中华民族传统文化,又要兼具国际性,而且必须大气。最终的灵感,来自《诗经》——爵是中国特有的饮酒器,选了中国青铜器时代的标志金爵酒杯,来体现东方文明古国的传统文化内涵。

初代金爵奖杯的造型,也能反映当年的创意——上影节最初的设想是在金爵奖杯下方缠绕电影胶片,可惜胶片挂不住,而且效果不佳,最后定下了用金属制作的胶片造型底座。

玻璃罩中的第五代奖杯,从基座到爵杯,可以看出已经做了不少优化。金爵奖杯创意来自夏商周时期,但采用的酒杯造型是以明代至尊爵杯为母版,最新的爵杯部分按照现代手法进行了简化,而基座则采用晶石概念造型,意义则取自五行中的“土生金”,一方面有“电影艺术是经过反复雕刻的心血结晶”的寓意,一方面也便于获奖者端拿。

“三十’光’年”展的地点选择在南京西路的上海大光明电影院,也是因为这座邬达克设计、拥有近百年历史的地标性影院,同样承载着丰富的内涵。走进电影院大厅,就能看到影院极富特色的大扶梯右侧,逐级放置了23面主题道旗(30年里已举办24届电影节,但2020年未评奖),道旗上是每一届电影节(除2020年)的金爵奖最佳影片和金爵奖评委会主席姓名。拾级而上,影迷可以通过这些关键词,瞬间“召回”当年的电影节记忆。展览从6月6日开始,至6月19日闭幕,每天10点到22点开放。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容