央广网郑州2月8日消息(记者 夏莎)时下流行“汉服出街”,历史上汉服究竟指的是什么服装?古人做饭使用的灶台有几个灶眼?在北朝拥有一驾牛车有多“牛”?

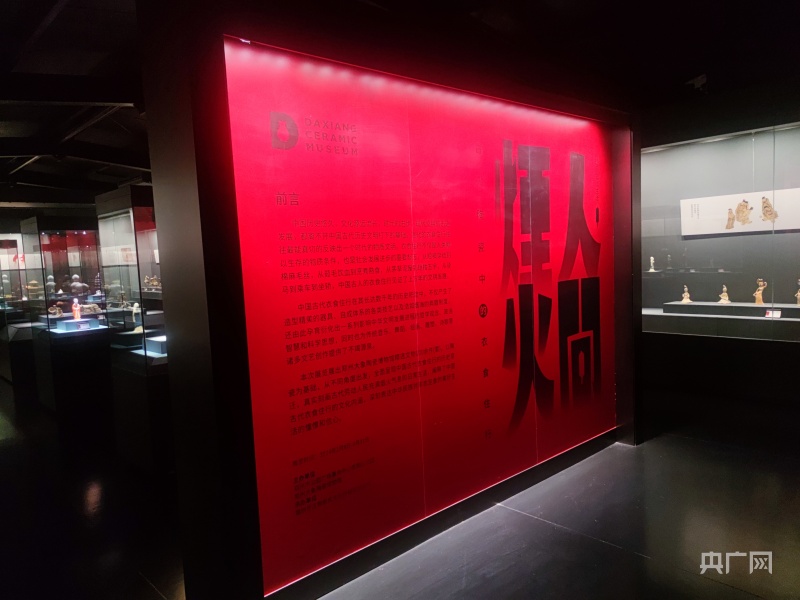

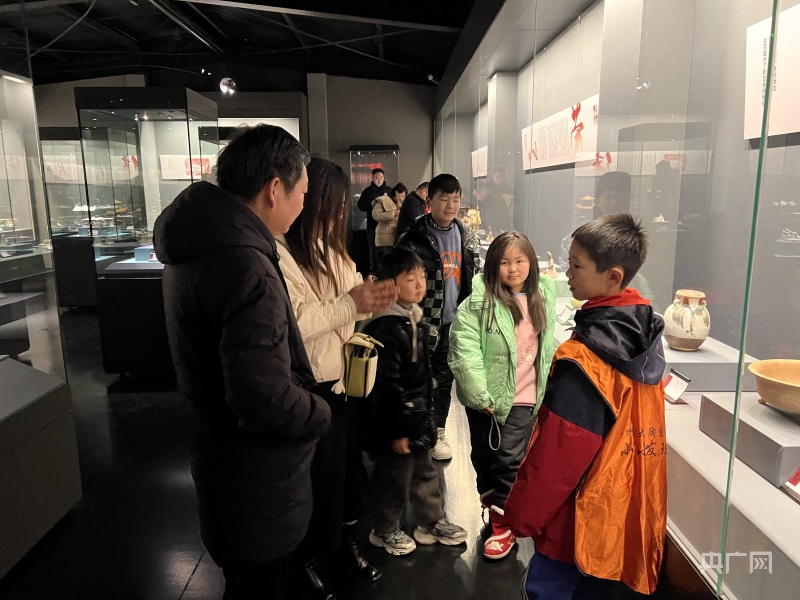

2月8日,郑州大象陶瓷博物馆推出“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展(以下简称“‘人间烟火’展”),展出商、春秋战国至宋、元时期的陶瓷器100余件,从衣、食、住、行、劳、酒、茶、娱八个方面,带广大观众感受古人的生活日常,品味蕴藏其间的优秀中华文化,在新年到来之际表达对丰衣足食美好生活的期待和祝福。据悉,该展览将持续至8月31日。

“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展2月8日郑州开展(央广网发 郑州大象陶瓷博物馆供图)

该展的“衣”类展品中,战国时期灰陶彩绘站立持物男俑、西汉灰陶彩绘跽坐女俑、北朝灰陶彩绘男立俑等展品,均能看出不同的衣襟款式、长短等时代特色。北朝灰陶彩绘男俑还有“戴风帽”款,而隋白釉长筒靴、唐三彩文官俑、唐彩绘长裙女俑,更是别有新意。

“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展2月8日郑州开展(央广网发 郑州大象陶瓷博物馆供图)

饮食文化是中华传统文化的重要组成部分,我国古人的餐桌见证了上万年的饮食革命和文化流变。吃饭,不仅是为了果腹与生存,更成为一种生活方式的集中表达,调羹弄膳之间,处处流露着生活智慧和生命尊严。“人间烟火”展中,“食”类展品包括商代灰陶鬲、春秋灰陶彩绘簋、战国灰陶附耳三蹄足鼎等,不仅有陶质灶台,还有绿釉陶磨、绿釉灶等。西汉时期就有了两个灶眼的灶台,黄釉肉架、褐黄釉粮仓更是体现出当时物质丰富、百姓富足的社会面貌。

此次展览中,“住”类展品有西汉绿釉钱纹坡屋顶排楼、黄釉楼房,隋黄釉厕所,唐代绿釉瓦当、北宋黑釉塔等,展现出当时的“豪宅”。穿越历史长河,现代观众可在“人间烟火”展的陶制楼房、厕所、瓦当中辨认古代人们住宅的模样。

“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展2月8日郑州开展(央广网发 郑州大象陶瓷博物馆供图)

“旅游”是当下人们经常挂在嘴边的热词,而早在商、周,人们已经开始注意旅行的类别,殷人和周人习用“旅”字,专指当时最活跃的一种旅行——商旅。东周人用“游”字为中国旅游史引进了现代“旅游”的概念。“游”的提出,说明东周人已经有了比较明确的旅游概念和范畴,能够把旅游与商旅、外交、长途公差等功利性的旅游区别开来。牛车、马车,马、骆驼、驴成为古代主要的交通工具。从考古发掘看,早在3000多年前的商代,我国就发明了牛车。此次“行”类展品中,西汉骑马俑、十六国褐釉牛车、北朝灰陶跪驼、唐黄釉骑马女俑生动反映出当时流行的交通工具。

“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展2月8日郑州开展(央广网发 郑州大象陶瓷博物馆供图)

中国人自古以来勤劳奋进。人们在劳动中获得满足感,也享受劳动带来的丰厚成果。此次展出的“劳”类展品中,东汉、北朝劳作俑,隋代黄釉碓等,生动反映出当时的生产力状况。

茶与酒在古代历史中扮演着重要角色,不仅是生活中不可缺少的饮品,更是文化交流、社交活动的载体。此次展出的“茶”“酒”类展品,则从酒器、茶具的角度,展出商代灰陶三足爵、汉代绿釉直筒杯、唐代青釉梅瓶、元代黑釉铁锈花玉壶春瓶等酒器,北朝黄绿釉圈足杯、隋代黑釉弦纹杯、唐代白釉短流壶、唐代红胎洒金三足釜、北宋黑釉深腹斜壁碗、金代白盏黑托盏托、元代钧瓷鸡心罐等茶器具,展现出古人吃酒品茶的惬意生活。

“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展2月8日郑州开展(央广网发 郑州大象陶瓷博物馆供图)

琴棋书画、蹴鞠投壶,无不彰显着人们精神文化生活的丰富多彩。此次展出“娱”类展品为7件套唐代青釉彩绘乐舞俑,或吹奏,或起舞,表现出古代的宴乐场景,体现出娱乐生活的多姿多彩。

“中国古代衣食住行在数千年的发展中,产生了精美的器具、愈来愈成熟的技艺和规范严格的制度,还由此孕育出一系列影响中华文明发展进程的哲学观念、政治智慧和科学思想。”郑州大象陶瓷博物馆馆长何飞表示,举办“人间烟火——古代陶瓷中的衣食住行”展,正是想从陶瓷角度,真实反映古代劳动人民充满烟火气息的日常生活,从而表现中国古代衣食住行的文化内涵,让它们所蕴藏的美和文化成为滋养人们心灵的力量。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容