对于影片的表达内容,谈一谈个人的看法。

在中国的青春电影中,爱情面对成人社会时受挫的幻灭感与无力感,是很多创作者们竭力追求的“惨痛”要素,以此强化爱情电影作为类型化标配之一的悲剧性,让青春不再,蜕变成无奈的大人。为了这种悲剧性的强度,导演们往往需要塞入大量的剧情设置,将“堕胎”“出轨”“乱伦”“毒品”“暴力”等易于想象的所谓残酷片段,尽数附加到人物的身上,让他们仿佛承受成人社会的一切“黑暗”,随之将青春的美好纯真破灭掉。

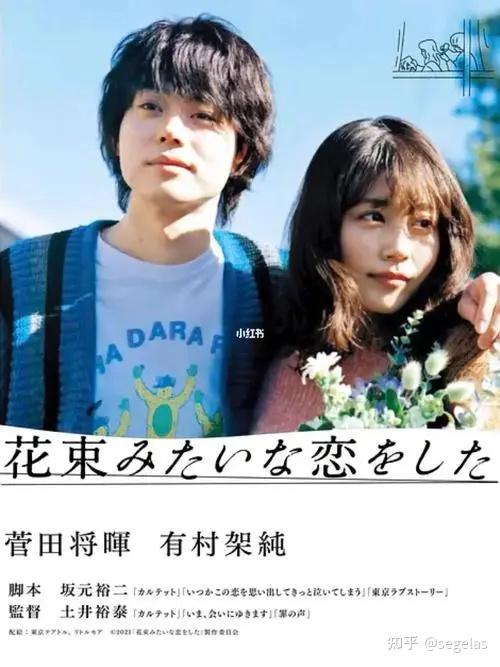

然而,这样的表述,无疑是欠缺现实说服力的,毕竟没有什么人会真的倒霉到遭遇如此那般繁多的极端个例之“黑暗”。而向来以拍摄纯爱电影擅长的日本,却用《花束般的恋爱》,上了一堂非常好的指导课:所谓的成人社会对青春少年的破坏,其实并不在于任何极端外部事件,而仅仅是“进入成年社会”这个状态而已。感受成年,远远不需要那么极端的“黑暗”。

在电影的前半段,导演便使用各种手段,建立了男女主角各自对于“世俗”的排斥,并将之作为二人关系深入的关键推动力,在二人周围构建了独立于外部的环境。作为叙述文本的切入点,便是再“传统”不过的文艺追求。在电影里,有大量的文学、电影、音乐等流行文化的讨论内容,甚至动用了押井守这样的“小众艺术家”,一方面将“动画电影”引入了作品,一方面也是以押井守本人与创作在影视行业中的特立独行、毫不主流,作为对男女主角此时之于外部社会关系的类比。而男女主角在相互交流文艺作品的同时,电影也带到了他们对于其他人等的看法 ----- 不懂艺术的世俗之人。特别是押井守出场的那个场景,在押井守作类比的加持之下,男女主角腹诽着念错《魔女宅急便》名字、谈及电影便只会说《肖申克的救赎》、言必称真人版的对面 --- 标准的“白领”打扮的 --- 男女,将自己“文艺爱好者”的排斥外界心理表露无遗。

推动了二人交往的,便是对于“艺术”的共同话题。这就让他们的恋爱关系,从一开始便以一种“远离世俗”的封闭状态为基础 ---- 一切以“心灵感受”为主,足够浪漫脱俗,但“脱俗”也就意味着“脱离现实生活”,是独属于踏入社会之前的人生阶段的专属奢侈品。

人际关系,则成为了叙事层面的又一个表现角度。在第一部分,导演非常重点地表现了日本当代人际中的社交场面。他让一群交往不深的人聚拢在一起,虚伪地故作熟络,以夸张的语气相互奉承。电影安排了几个场景,无论是高级卡拉 OK、烤肉店,还是酒吧、居酒屋,都是日本当代社会中人 --- 特别是站在少年与成年门槛上的大学生 ---- 的主要社交场所。无论是场景本身,还是互相的说话方式,都极其贴切地反映了当代日本的主流成人社会的氛围。而男女主角在其中,无论是随意自然的装束打扮,还是对他人的勉强应付,都颇为格格不入、力不从心,充满了疏离感。身处于日本社会之中,他们不可能彻底规避主流规则,但也不想过分积极迎合,而是以不认同的态度被动接受,不将自己当作主流规则的认同者 ----- 这与他们基于艺术的自我独立,一脉相承。

有趣的是,在电影里,导演着重地设计了场景的深度用法,让它成为了男女主角“独立于外界、独享心灵世界”的表现途径。在浅层上,如上所述,导演以烤肉店等社交属性极强的场景,对应了主流社会的社交规则,与此同时,男女主角关系顺遂发展的,则是相反的场所 ----- 第一次的相遇谈话,先是于社交性的酒吧里、在白领男女的面前无法展开,而后转入社交性的居酒屋里短暂交谈,却马上被男方的朋友们而打断,随后的找补发生在了深夜的街道上;随后的延伸,则同样是深夜行走于空无一人的大街;第二次见面,则是古埃及展览的博物馆。特别是,“深夜”的场景,在一次次的约会段落中,以“马上要末班车了”的方式,从二人第一次相遇、对话开始的“末班车走后”的空荡电车站口,便持续地出现,成为了对二人关系封闭独立的强化手段。

另外,导演还使用了一些画面的方式,来表现二人的状态 ---- 当二人身处于人满为患的电车中时,旁人大多戴着口罩,将二人的存在感独立出来,而只对准二人的浅对焦,则同样强化了这种独立,与后续暗示变化的“与所有人一样坐在电车中“的画面构成了对比;“手机镜头”“照片”“摄像机画面”这样的非现实空间,成为了二人爱情发芽成长的载体,表白之前二人手机里对方相片的特写,表白时对二人相机中身影的对焦,行走于海边时老摄像机质感的画面,以及随后的亲密照片。

在二人大学毕业之前,独立于世俗、停留在心灵认同、爱情体验的自我世界,是可以被允许的。这也是前半段里上述一切得以延续下去的基础。但是,现实的因素,其实已经悄然埋下了伏笔。首先发生的,是对于“深夜”要素的打破。在二人第一夜独处时,他们看着男主角拍摄的电影,女主角半途睡着,“错过了最美好的一瞬”----- 朝阳升起,照亮天然气罐的一幕。这让男女主角露出了一丝分裂的征兆,暗示着“一切并不那么完美”。并且,当二人发生第一次性爱的时候,“独立”的暂时性也得到了暗示:三天之内,足不出户、只有性爱,处于爱情的巅峰,又将它完全封闭在公寓之中,然而在一片同样打破“深夜”的阳光之中,却响起了“她逃掉了所有就业活动”的旁白,而所有人都知道,这种逃离不可能延续下去。

而在叙事层面上,前半段中也暗示了二人分离的深层原因。在女主角回家的时候,镜头带过了她的独栋一户建,形成了对此前男主角破落公寓的强烈反转。家庭给予的巨大物质差异,是世俗社会的重要要素,也是让爱情进入婚姻的最大考量。除了叙事之外,在这里,导演也巧妙地制造了一种对比效果。女主角无视了家人的一路寒暄,直接将自己关在房间、拉上窗帘,创造了一个独立的封闭环境,并“不要让这种余韵被打破”地,沉入了对昨夜男主角公寓的回忆。此时,镜头跟随着女主角的回忆,开始再现此前的公寓一幕,并新加入了女主角的主观念白,随后更是又穿插了男主角一侧的念白。这样一来,同样一幕二度复现,但客观性淡化而主观性加强,强调了二者爱情“只在于心灵”的封闭状态。同时,这又与女主角“封闭于房间”之前的“物质条件、现实因素”构成了强烈的对比。此时,这种对比结果是“心灵压过物质”,但终究不可持续 ----- 此后,当爱情巅峰的"三日做爱"结束,男主角只能看着女主角穿上日本大学生制式一般的古板西装,回到就活的世界,开始了一切的急转直下,这是不可阻挡的人生洪流。

在电影中,导演提出了一个点题一般的句子,“爱情是不能分享的”。在前后半部中,我们可以看到这句点题的充分延伸,带来不同的两个发展状态,对应着男女主角关系的状态。“食物”,成为了对这句话的一个具象化存在。在二人相处融洽、关系发展的段落中,往往可以看到二人共享食物的片段 ------ 第一次在男主角家中过夜时,分吃了烤饭团;在每一次的约会时,都会坐在意式快餐的 CAFE 之中,吃完食物,有一次更是明确地分食了同一个巧克力杯。而与之形成对比的,则是女主角在对待旁人时的表现,在卡拉 OK 中不动桌上的酒食,而是独自刷着手机里的拉面店,在和男子一起吃烤肉时,画面也只给到了接下肉片,而没有吃下去的部分。

“食物”,便成为了此时对爱情某一局部的象征,男女主角一起愉快地分享着食物,谈论着艺术,关系也随之升温。在此时,食物所代表的物质、艺术所代表的心灵,组成了爱情关系的两个环节,被二人共享。因为此时的二人还远没有物质上的压力,而爱情的一切变量也就只关乎于心灵。在后半部的起始处,我们可以明确地看到导演对于食物含义的给予:女主角的父母光临,一人展示着广告公司的话术,另一人则熟练地套着近乎,皆是上位者的打法;男主角的父亲同样造访,则直接说出了“不再给你寄生活费”的决定。双方家长的到来,是对二人关系的质变性推动,让他们从独立封闭、如学生一般的纯粹心灵关系,转入了家长以婚姻角度审视、考验的现实层面。而此时社会地位、经济水平的压力也随之而来,强化了恋爱阶段推进、面临物质压力的状态。与此同时,食物作为“爱情关系中物质一面”的定义,也发生了变化:上半部中一直在吃着 CAFE、居酒屋、外卖的二人,只能喝起了廉价咖啡。

值得一提的是,在后半部中,随着剧情中二人的逐步分裂,导演巧妙地利用构图,制造了二人共处一室时的隔离感。当男主角和女主角分别在工作、娱乐时,二人往往会被书架分割开来。特别是在二人因为《塞尔达传说》声音太大而首次出现裂痕的征兆时,女主角的身影干脆被书架完全挡住。另一种,则是对于光影的精细操作,被用在了三次大规模的分裂中 ---- 第一次公开争吵后,二人分处昏暗的写字台和黄亮的客厅;因为学长死亡的相互沉默时,在二人不同角度的两组镜头中,始终保持了“一人进入黑暗,一人站在朝阳”的状态;最终判定“看待爱情已然不同观点”、分道扬镳的无声同床,只有男主角一侧打上了些许的月光。

而食物的使用,也进一步在后半部中延续、变化。在男女主角的共处中,食物由“廉价咖啡”出发,开始了进一步的削弱:在两次“共享食物”的段落中,对象从咖啡变成了更廉价的茶,最后更是白开水。共享的成功,代表着二人竭力维持着的表面平和,而食物在价格上的逐步廉价,则暗示了物质压力愈发增大之下、二人关系中隐忧的深化。而另一方面,当男主角与上司吃饭时,CAFE 的牛排特写表现出他此时对于事业的物质化追求,同餐者从没有经济压力时的女主角变成了职场的上司;而女主角则与艺术家的前女友共享高级美食,听着后者被家暴、与自己二人高度类似的经历。甚至,与女主角共享了最初的食物:拉面的,都变成了新公司的上司,带出了隐约之间的出轨情节,而二人的共性,则依然是“物质上的余地”,得以从事男主角口中“只是玩耍”的工作。

后半部里,二人共享的只有廉价食物,而能共享曾经美食的伙伴则成为了旁人,且夹杂着导致二人分裂的“物质”要素。而二人唯一一次“共享美食”的天妇罗饭,则出现了构图上的隔离;并肩坐下的二人中,女主角的身影被看板完全挡住。而此处围绕食物意象的“貌合神离”,也对应了紧接着发生的“面对丧事,再无言语共通”的分裂,以及一片死灰的“同床异梦”---- 对于关系,男主角在现实角度上质疑对方为何不结婚,女主角则强调着心灵层面的“三个月不做爱”。

在电影里,导演强调了二人、特别是男主角,所求之地的遥远不可及。他在书架中摆着的,是他“永远也不会去”的国家旅游指引。而他自拍电影中的“最完美一幕”,则是朝阳洒在天然气罐的瞬间,是一处仿佛脱离现实世界的神性天地。后半部中,导演依然沿用了前半部里的“不可抵达之远方”要素。作为男女主角爆发第一次争吵的引子,话剧名字叫《我的星星》。而前半部里看似与二人并无不同的店员,则成为了遥不可及的著名主唱,只能出现在二人的电脑屏幕里。然而,不同于前半部里二人同处于“独立封闭”空间的状态,与“远方”一样是“心灵憧憬”的状态。而后半部的二人已然身入世俗社会,爱情的非现实性也就变得不合时宜了。

事实上,在分割前后半部的部分,那个象征爱情巅峰的三日性爱段落,导演已然给出了诸多的暗示。在那场戏的前后,导演给出了相当多的明暗表现,铺垫转折的到来。首先是上述的时点提示,“女主角即将开始就业活动”,步入社会。与此同时,女主角信奉不已的爱情博主自杀,带来了不详的暗示,也引导出了她对于关系的悲观情绪 ----- 在海边这个独立于世俗的场景中,她却开始因为男主角的突然消失而慌张,打破了前半部中独立场景给予的“完美心灵”氛围,铺垫了心灵对关系的决定性动摇。而食物的意象,也在这个大海的段落里发生了变化:男主角带来了两份外卖,但我们却没有看到二人吃掉它的画面,而是直接进入了二人相拥、女主角忧心忡忡的部分。事实上,分享食物的打破,在此前已经出现了。首先,在大海段落之后,是二人在 CAFE 排队等候而草草离去的部分,同样环境的意式快餐店,却带来了对此前每每“完食、长聊”规律的中断,并被段落开始时的 CAFE 标牌与食物特写,做出强调。随后,则是又一次的“不吃食物”----- 回到男主角家中,他端来食物,却没有动筷便草草结束。

食物从共吃到无法共吃的转变,对应了爱情从共享到无法共享的变化。男女主角即将毕业、步入社会的人生阶段必然推进,卡在了电影的这个时段,并由前后段落中的明示暗喻做出铺垫。而当女主角即将前去就活的时候,不仅仅是食物的不再共享,镜头扫过二人在大海的照片,结合到女主角在现实中的就活身影,也带来了又一层的表达 ----- 此前一直延续的“独立封闭的爱情世界”,与忙于世俗前途的现实,高度地对立起来,并以“食物”意象的呈现,显示出即将被压倒的未来,与表白时“由手机画面到现实的变焦”,呈现出了“爱情照入现实”至今的逆转。并且,在二人发生三日性爱 --- 爱情巅峰来临标志 ----- 的时候,我们也看到了一种“不详”的暗示:此前始终成为二人关系推动力的电影“太过无聊”,放在一边自顾自地播放,一盘食物也同样被扔在了桌子上。

物质一面基于“成人自主”的压力增加,是二人年龄增长所带来的人生阶段推进,是必然的事情。从学生时代的鞋子到象征社会白领的皮鞋,到二人对“酒吧、联谊会”等社交性空间从上半部的“不融”到下半部的“融入”,暗示了这种人生推进的不可逆。物质权重的增加,也带来了二人在这一人生阶段中的愈发分裂。从剧情文本上,相对可以预知。男主角在家庭支持力失去、个人能力相对平庸的情况下,在职场与社交场中逐渐失去曾经“独立于世俗”的气息,在老板面前谨慎,在客户面前低头,在同事面前隐忍。随之,他在心灵层面上的“独立封闭”也被破坏,对游戏、电影、音乐、戏剧,都失去了兴趣。另一方面,女主角则显然有着家底给予的心理余地,更多地保持了曾经的心灵状态。

可以看到,他们试图将这些作为日常,不声张地压制下去,希望自己逐步接受它,当成婚姻的必然形态。在二人主观上的努力之下,相处关系也并非一味恶化,而有着间或的暂时和谐。因此,电影里也并没有很剧烈、持续的巨大冲突发生。一切的发生,都来自于忍耐之中的逐步消磨,并将一切暂时和谐的表面揭开,暴露忍耐中的本质。这也是电影做得很好的一点:即使在后半部中,它也没有让自己落于太多的戏剧化状态,没有让人物在际遇、心态上,有太剧烈的波动,一切的发生都是日常性给予的必然,是他们在年龄增长、人生推移后的不可回避之课题。

由此,影响爱情的两个局部,物质层面在自立的压力之下而愈发恶化,此恶化导致了二人的思想分化,于是也就打破了曾经基于艺术的心灵共通,让后者也被分裂。前半部中,物质有家长支持,不是问题,随之带来了二人心灵的共通,归根结底,这种共通仅仅是来自于非现实层面的艺术与精神,一但物质问题开始入局,心灵共同也就不存在了。因此,整体的爱情,也就从可共享变成了不可共享 ----- 它当然是心灵体验,但心灵体验的共通性,却会随着年龄的增长,而被物质因素影响。此时,男主角在天台上所谓的“维持现状”,也就不可实现了 ---- 前半部里在各种空间里的共处,甚至变成了后半部中发生在电车与超市中的各种偶遇。

这也带来了电影那个“同样也是结尾”的开头。二人待在各自的婚恋对象身边,依然保持着心灵上的“格格不入”,自说自话地滔滔不绝,而他们在正反打中仿佛相对而坐的“仍在一起”错觉,以及同步的起身,依然展现出了他们的心灵共通。然而,当二人对视,发现偶遇后,却默契地坐回了各自对象的身边,不再言语 ,一切落在了“爱情是不能共享的”这句话之中。当身处于成人阶段的二人看到彼此后,对“不可再与对方因心灵而冲动”的意识,对“此时的我们已经无法共享爱情”的接受,就成为了他们最后的默契。电影开头,便是二人关系的结尾。而二人在分别时的各自手势,更是将主题强化了一次 ----- 依然有着微妙的心灵共通,但各携对象的背道而驰,则意味着爱情关系的不可共享。

这种对于“心灵共通”的表现,在电影堆积大量角色独白的主观性段落中出现,成为了电影对于二人爱情关系的表达。在前半部中,二人每次都可以遥相呼应,而到了后半部,则变成了愈发明显的想法错位,直观地表现着物质影响之下,心灵层面的共通断裂。而在结尾的时候,导演聪明地带领二人回到了开头的那个独立封闭之非现实环境中,让他们再次走上了深夜的街道,并坐上了远离地面社会的摩天轮,二人也在决定分手、不再考虑物质因素的情况下,再次找回了最初的纯粹心灵共通,回到了开始的恋爱状态。然而,这只是对开头的再现回滚而已,当二人再次进入结婚的状态时,他们的心灵共通就必然再次被割裂,而就像此刻心动所提示的那样,这种共通恰恰是二人恋爱达成的根本基础。因此,当二人一度产生“凑合着结婚”之现实层面想法时,他们看到了隔壁桌子上的“曾经的自己”,意识到这段关系并非能以现实角度出发、长久延续下去,瞬间的想法随之破灭。而“食物”的使用也再次出现,用二人回到 CAFE 而甚至没喝一口水的姿态,暗示了二人关系的彻底结束。

他们的关系发生于剥离一切现实因素的纯粹心灵层面上,而这是独属于学生时代的特有状态,因此必然会在长大成人后不得善终,只能如电影最后一个镜头一般,将曾经的牵手而行留在谷歌的地图之中,成为一个“奇迹”--- 又一个在现实中不可抵达的远方,又一个非现实的电脑画面之中。而作为开头结尾呼应的“2014 年巴西男足”,门将塞萨尔的言论,则成为了又一个点题 ----- 曾经的我们太过于完美,现在的惨败必须让我们回到现实里。

现实,现实中的年龄增长与人生阶段变化,即是不可逆转的必然存在,是对于青春中“感受即一切”之纯粹的最大破坏,也即是最浓重的残酷。本片波澜不惊,甚至对女主角的出轨都尽力淡化,让她与男主角对待爱情的主观意愿延续始终,从而让破坏爱情的东西落在了绝对的客观因素之上 ----- 虽然尽量尝试,但依然无能为力。电影并没有对男女主角的任何一方做出一个好坏的定义,而是呈现了两种不同家庭、条件之背景的个体,让他们的爱情发生于单纯的心灵共鸣,并展示人生推移的影响。

它并不做出判断,而只是平淡地告诉你:这即是日常的生活,是你们必须的考验。

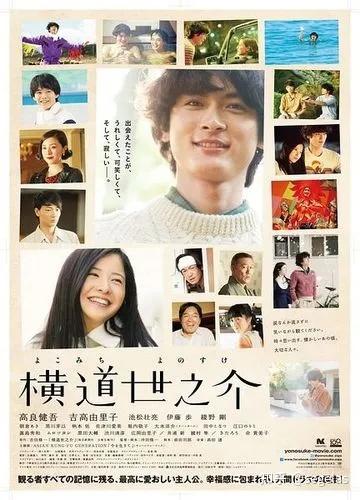

这样的日本电影,其实并不少见。《横道世之介》便是个中翘楚。《横道世之介》中,导演便完全没有设置任何强调“残酷”的刻意极端化元素。通篇展现的,只是众人回忆中自己与世之介在日常生活中的平庸往事,展现着世之介和众人在学生时代的无忧无虑与理想美好。而对于成人世界残酷现实的表达,只利用了一些隐晦的镜头语言 ---- 学生们在开学典礼中睡觉、低语,表现着自己对于世界的天真反抗之时,对于校园的镜头却是一个完全的仰拍,暗示了被俯拍的少年面前“社会机器”的巨大力量。

而在电影转到众人成年的当下,无论是身处黑暗中抱怨着公司交际而疲劳不已的同窗男女,还是已经失去了爱情、堕入不伦之恋的女人,在回想起与世之介的过往时,都会在阴沉中感叹“那就是世之介啊”---- 对于所有人而言,他们纯真的状态都只能停留在与世之介共享的学生时代,在回忆中品味,而一旦他们来到了成人社会中,便会无可避免地被同化污染,失去乐观与积极的理想。

至于世之介,他在现实中只出现在了广播之中 ---“在试图帮助跌落铁道的乘客时意外身亡”。在现实里,他从未真正出现,也正印证了主题 ---- 他只是现实中众人的回忆,在电影涉及到的世界中保留着少年时的状态,更像是众人在自身学生时代中的化身,因此他才能够始终阳光而温柔。在少年时代,众人都可以像世之介那样,在大学中看着烟花飞上天空,一切美好都在半空中无限回旋。然而在现实中,众人只能接受世俗化的疲惫现实,而他们记忆中那个学生时代的“世之介”(也是曾经的自己),在现实中只能死亡,无法存在。

而《花束般的恋爱》,则似乎是对所有同类作品的一个“点题”----- 花开美丽,但却终会凋谢。花开花谢,带来了青春少年步入成人社会的痛感,但带来这种苦楚的,却绝非“大风大浪”“电闪雷鸣”之类的极端天气,不是什么“堕胎、乱伦、绝症”,纯粹是时间的推移、花期的变化,只是“它到了该凋谢的时候”,仅此而已。