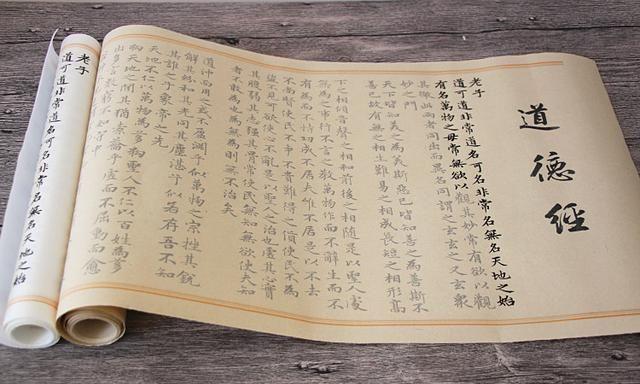

《老子》又称《道德经》或《德道经》,在《老子》一书中,“道”与“德”是最重要的两个范畴,因而,老子这一部书称为《道德经》或《德道经》也是很合适,很有道理的。而且,该书分为“道篇”与“德篇”也是有一定的理由的,毕竟,老子在书中讨论道家的一系列问题时将“道”与“德”视为是最重要的,在《道德经》五千言中,“道”出现了七十多次,“德”出现近四十次,是重点讨论的问题。显然,要理解《道德经》首先要弄清楚“道”与“德”这两个范畴。

第一,《道德经》分为《道经》和《德经》,“道”与“德”是书中讨论的重点。

首先,依王弼注本,也是流行版本,“道”在前,而“德”在后,“道”是体,“德”是用。《道经》主要论述的是道的本质、规律和基本特点,所涉及的主要问题是实在论本质论方面的;而《德经》主要阐述的是道的展现方式,是德的基本特征和主要价值,所涉及的是存在论价值论方面的问题。

有人说,《道经》所对应的是《易经》所讲的“乾”,谈“天道运行”,讲天理、自然;而《德经》所对应的是《易经》所讲的“坤”,谈“厚德载物”,说的是人事、人伦。虽然说这个说法不是完全准确,但却指明了《道经》和《德经》所讨论的不同重点,也不是没有道理的。

《道经》讨论宇宙本体、万物本原,讨论“天道”的运行发展,所关乎的更多的是本质论、实在论和普遍性、总体性方面的问题;而《德经》讲“德仁义礼”,所关乎的是特殊性(人生方面)、局部性(仁义礼仪)和具体性(德行方面)的问题。如果说,《道经》追问的是宇宙万物的实在性和本质性,那么,《德经》所探究的是人的生存方式和价值诉求。

其次,老子所说的“道生之,德畜之”,到底指的是什么意思?

《道德经》第五十一章曰:

道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之,长之育之,亭之毒之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。

老子在这里是强调“道”是宇宙本原,世间万物皆由“道”派生出来,“道”乃本原万物本性性的实在。而“德畜之,物形之,势成之”是指道生“物”之后的自然展演过程,“道”通过自身的本然性运动来体现“道”的实在性,展演为具体性,这一过程是“自得”,即蓄养“物”的成长,所以,“德”即是“得”,“物”得到蓄养,能本然地展演自身,因而称为“德畜之”。于是,“物”能以其特殊形态来展演“道”之特性,因而能成“形”;而“物”成行还是依靠于阴阳、寒暑、山泽、风土等资料性环境来确定发展趋势,因而称“势成之”。这个本然性运动过程就是实在性向存在性展开的过程,是由“本”到“用”的过程,也是一切事物得以赋予形式而成就具体形态的过程。“道”是一切“物”的本初原始实在,万物生于“道”,所以,万物莫不“尊道”;而在这一本然性运动中,“物”得到蓄养,能演展自身,以具体形态出现“道”,这就是“德”,所以,万物莫不“贵德”。因而,“物”本然性运动的过程也是“尊道贵德”体现,既生既蓄,物才能为物;有本有用,道德一体。

而所谓的“长之育之,亭之毒之,养之覆之”,其“育”是指蓄养培养,使其发展;其“亭”是指停,即定形(依据董平先生的观点,见董平《老子研读》第51章);其“毒”即通“笃”,指厚(依董平先生的观点,见董平《老子研读》第51章);其“覆”指盖。天无不覆,地无不育。这一句是进一步说明“畜之”的展开过程,培育它,使其定形,使其成熟,使其成就自身。所以,是本然性运动使其然的,这就是“德”。

而真正的“德”是怎样的呢?就是要“生而不有,为而不恃,长而不宰”,即生存没有个人功利,做事不执持,成长不受外在目的主宰,这才是真正意义上的“德”,称为“玄德”。

老子强调“尊道而贵德”,其实就是说物生于道,畜于德,道德顺而任万物自我化育,自我展演,之外成势,不需要外在动力,不需干涉,需外来主宰,所以是“尊贵”的。《庄子·天地》篇称:“物得以生谓之德”,“德”其实是一物所得之“道”,“道”是本原,“德”是显现。道家讲的主要就是关于“道德”的理论。

《道德经》

第二、《道德经》阐述了“道”的本质,称其为“道之为物,惟恍惟惚”“有物混成,先天地生”。

首先,在道家学说中,“道”是最重要的哲学范畴,是道家哲学体系的“元概念”。老子的哲学思想体系就是建立在“道”这一范畴上的。可以说,“道”是老子哲学的“基石”。

所谓的“道”,原本的词义是指道路、通道,后来,引申为规律、规范;“道”又从首从走,因而亦可引申为人走路,或万物遵循一定轨道成长发展。“道”以道路之意解,是静态的;以人走路之意解,是动态的。因而,“道”兼有动、静之意。

然而,老子将''道''作为其哲学体系的最高范畴,就不是指具体的道理或人在走路了,而是在本体论的意义上来使用“道”的。

其次,下面分析《道德经》四处对“道”的描述,看看老子是如何阐述“道”的特性的:

(一)《道德经》二十一章曰:

''道之为物,惟恍惟惚;惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。自古及今,其名不去,以阅众甫。''

“道”的这一个特性是惟恍惟惚而又实在真实。“道”模糊不清、恍恍惚惚、深远暗昧的,但是,它又是实在的、精质真实的,是实在可信的,从古至今,它的名字都永远不会消失,因而借助它才能认识万物的本原。在此,老子说的是“道”的恍惚性和实在性。

一是“道”作为存在者,它具有恍惚性。在第十四章,老子说:“无状之状,无物之象,是谓惚恍。”在这个意义上,“道”是“无”,无形象,无形状,无分别,无限量,无边界,是无限者,是无法用确切的语词来对界定它或描述它的,而为了表述它只好勉强以“道”这词来描绘。

二是“道”作为存在物,它具有实在性。在这个意义上,“道”作为宇宙间一切万物之所以能存在的本原,它一切存在物之所以为存在的本质赋予者,它具有本原实在性。所以,“道”自身是真实存在的,是精质而确定的。所以说,''惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物''。

也就是说,“道”本身的实在状态是不直接诉诸人的感觉的,它不以任何具体现象或方式来呈现自身,是''窈冥'',是''恍惚''的,这是“道”之''无''的表现,无限者本身,因而无从知晓。但是,“道”之''无''并不是纯粹的“空无”或''非存在'',而是具有实在性,只是,这种实在性在以“无”来体现本质,因而,是感觉不到的,是不可描述的。“道”是有''精''有''信''的纯粹存在,是本原性的真实存在,而且既是''无限的真实存在'',又是''真实的无限存在'',是蕴含“有”于''无''的真实统一体,因而,它是本原实在,统摄一切,展演出万物。由无限者在其展演过程中表现它的有限性,由“无”生“有”,由本原呈现万物,由体到用,有实在的本然状态演绎为自然而然的实然状态。

而所谓的''自古及今,其名不去,以阅众甫'',就是说道体存在是永恒的,''道”虽''强为之名'',但也为''常名'',因其存在为真实不妄、恒久普遍,其用则绵绵不穷,所以,''自古及今,其名不去''。''以阅众甫''一句中的“阅”,朱谦之释为''总'';“众甫”,王弼的解释是:''众甫,物之始也。''因而,这一句说的意思是:''以总括、纲纪一切万物之始''。就是说,一切万物之作为个体,是有始有终,而作为其完整的存在过程,“道”是本然性的始终的真实存在,只有它才能总括一切事物,称为万物的本原。

(二)《道德经》二十五章曰:

''有物混成,先天地生;寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母;吾不知其名,字之曰道。强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法天,天法地,地法道,道法自然。''

这说的是,有一混沌一体之物,它在天地分化之前就存在了,是原初的“在者”,无形无貌(寂寥),它是独立自存、永恒运动的万物本体,此混沌之物不可为名,勉强称之曰''道''。

那么,“道”有什么特性呢?

首先,它是浑然一体的,自身存在的,是万物的本原,因而称为''天下母'',世间万物都是从它派生出来的。这是强调“道”的本原自在性。

其次,它是独立自存,运行不止,永恒处于运动中,所以,运行是它的常态,而正因为运行不止,才派生出万物。这是强调“道”运动不休的特性。

再次,它是混沌存在,无形无貌,运行不止,所以,它本来是不可以命名的,而将其称为“道”是一种迫不得已的取名方法,为的是能领悟它。这是强调“道”作为本体的不可命名的特性。

此外,勉强命名其为“大”,这“大”指的是“道”之“大”,意指大至无外,虚空广大,无所不包,统摄一切。而之所以“道”是无限广大的,因而并非静止的,而是不断运动,离此而至彼,这就是“逝”;往遥远处而去,这就是“远”;由遥远处往返,这就是“返”。所以,才叫做“周行而不殆”。

还有,有“道”的大而无外,才有“天大、地大、王大”,而“天大、地大、王大”又是“道大”的呈现。“王”是民的代表,所以,“王”即是人,因而,所谓“域中有四大”,是指宇宙(域)间的四个宏观维度:“道大,天大,地大,王大”,而“道”是本原,“道大”是前提,而其他三个即天、地、人,而人居其一,也就是说,人在宇宙间的要素之一。西方认为“人是万物的尺度”(普罗泰戈拉语),而老子认为人与自然是统一的,万物是人的尺度,因而人需要在自然环境中生存。

最后,老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。这一句话是《道德经》的精华论述之一。所谓的“法”,是指“效法”,即顺应、不违逆。“人法地”,指的是人要顺应地,顺应万物的发展规律,不应违逆万物的运行秩序;“地法天”,指的是地所承载的一切现象、事物,皆不可违逆天时运行秩序,而必须与天时应合,才会是顺的;“天法道”,指的是天之运行,如春夏秋冬、风雨霜露等,应适时而至,顺应“道”的运行秩序,才是正常的,否则就是反常,就会出现天灾。

必须指出的是,关于“道法自然”,要澄清两个误解:其一,所谓的“自然”,并非指通常理解的“自然界”,不是在“道”之外另一个“自然界”;其二,句中的“法”字,不能与“道”连读而组成“道法”,误认为是指“道之法则”,这里是作动词用,指的是效法、顺从之意。

所谓的“道法自然”,一是强调“道”的本然性,它的存在是本初原始的,具有本原性,它是它自己存在的原因,它是自在自为的,所以,不需要效法别的任何外在因素,也不存在外在因素;二是强调“道”的呈现是自然而然的,是自己效法自己,是自在本然,而非效法别的事物。这即是说,“道”的运行全是依循其存在的本然状态而展开的,没有外在动力,没有外部干预,自个儿在“自动”,所以,它的本性是“无为”,无意志,无目的,无企图,无原因。因而,“道”在本然运行中具有蓄养万物的“德性”,即呈现出“德”,这也就是上述所讲的“生而不为有,为而不恃,长而不宰”的特性,因而称为“玄德”。

孔子见老子

(三)《道德经》第四十章曰:

''道生一,一生二,二生三,三生万物、万物负阴而抱阳,冲气以为和。''

这是颇有争议的一段话,但又是要深刻了解''道''所不能避开的,因而,有必要仔细分析。

首先,中国早期的哲学书在探索宇宙发展变化时,常试图解释宇宙起源,因而设想一个发展模式,而由一二,由二而三,由三而万物就是常见的表述。比如,《吕氏春秋·太乐》说∶''太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。…万物所出,造于太一,化于阴阳。''再如,《淮南子·天文训》说∶''道日规始于一。一而不生,故分而为阴阳,阴阳合和而万物生。故曰∶'一生二,二生三,三生万物。'''

《吕氏春秋》的上述一段话很像是对老子上述那一段话的解释,但是,《吕氏春秋》所讲的“太一”指的是“气”,即''太一''即是''一'',''两仪(阴阳)''即是''二'',''阴阳合而成章''即是''三''。在“一、二、三”这构造模式上是一样的,只是,老子的“道”变成了“气”。

而《淮南子·天文训》上述的一段话便是直接对老子的话做解释了。其中,“日规”两字,据王念孙说法,是衍文,当作''道始于一'',如此一来,便可看出,这一段话指的是:''一''是道之原始浑沦,''二''是''阴阳'',“三”是阴阳合而万物生。

其次,关键的问题是,在老子的话中,“一”到底是指什么?是《淮南子》所说的“道始于一”,是指道的原始浑沦状态?还是指由道的浑沦状态所派生出的“一”呢?

显然,老子讲“道生一”与《淮南子》讲''道始于一''是有语义上的相同的,''一''到底指什么?“一”是由“道”派生出来的,还是说“一”就是“道”的原始浑沦?这两者是有前后区别的。

《天文训》提出了一种解释∶''道始生虚霩,虚霩生宇宙,宇宙生气。气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。清妙之合专易,重浊之凝竭难。故天先成而地后定。天地之袭精为阴阳,阴阳之专精为四时,四时之散精为万物。''

若是依照《天文训》的这一说法,那么,道在先,而后生“虚霩”,这“虚霩”是“一”,因而“道生一”。“宇宙”是“二”,“气”是“三”,这与《吕氏春秋》里所指的“气”是“太一”,即“一”,是完全不同了。

对于“一”,《原道训》的解释是“无形”∶''所谓无形者,一之谓也。所谓一者,无匹合于天下者也。卓然独立,块然独处,上通九天,下贯九野。''这里所指的''一''倒是与《淮南子》的观点相近,''道始于无形''与''道始于虚露''是区别不大的。

再看看王弼对老子所说的“一、二、三”的解释∶''万物万形,其归一也。何由致一?由于无也。由无乃一,一可谓无。已谓之一,岂得无言乎?有言有一,非二如何有一?有二遂生乎三。从无之有,数尽乎斯。过此以往,非道之流。故万物之生,吾知其主。虽有万形,冲气一焉。''(王弼《老子》四十二章注)显然,王弼的观点与《原道训》的解释一样,“一”是“无”,这也符合王弼主张''贵无论''的思想。但是,王弼是逆向溯源去推论,得出''万物万形,其归一也''的结论,这是“三、二、一”的推论法。而上述《淮南子》和《吕氏春秋》都是顺向推论的,是“一、二、三”的推论法,如“太一出两仪,两仪出阴阳……,阴阳合和而万物生。”这两种不同推论法的本质区别在于:逆向的是由形而下向形而上推论(如王弼);顺向的是由形而上向形而下推论(如《淮南子》)

老子以“一二三”这样三个数字表示道生万物的模式,这太抽象了,自然是解释和争议很多的。问题的关键在先确认''道生一''是何意?从语序上看,老子说的该是由''道''产生了''一'',由''一''产生了''二'',再由''二''产生了''三''。这是不是意味着''道''是在''一''之前?

对此的解答是:道不在“一”之前,而是道即是“一”,因为''道生一''不能理解道派生出“一”来,而是指道的自身“呈现”,由浑沦“呈现”为“一”。

再次,“道即一”,因为“道”具有本原性和实在性。其本源性使“道”具有恍惚、无形无貌等特征;而其实在性使“道”具有真实性可信性,“道”不是纯粹虚无,而是将“有”潜在地内化于自身的”无“,是将“有”“无”统一于一道体本身,所以,他就是“一”,是万物的本原,是本原性实在,也是万物最终所归极统一的原点。

最后,何为''万物负阴而抱阳,冲气以为和''?

所谓的“一、二、三”,即是指浑沦状态为“一”,''阴阳''为''二'',而''二''内含于''一'',''一''是''二''的统合形态,统摄''二''于自身,所以才说“负阴而抱阳”。而“二”即阴阳二气并存,因而称“冲气以为和”。

那么,怎么理解''冲气''这两个字呢?对于''冲''字,有人理解为''交冲''''激荡'',其实,这里的“冲”原是''盅''的借字,在《道德经》第四章,有''道冲,而用之或不盈''一句,朱谦之引俞樾的解释,称∶'''道盅而用之','盅'训虚,与'盈'正相对,作'冲'者,假字也。''其实,''盅''字原本即是表虚受之器,其意指“虚”。因而,“冲气”可理解为''虚气''。王弼注释时称:“万物之生,吾知其主,虽有万形,冲气一焉。”(王弼《老子道德经注》第四十二章)说的就是万物生于道,虽有万千形态,但皆归于虚气而已。所以,''万物负阴而抱阳,冲气以为和''指的是万物虽由阴阳对立存合为一体的,但阴阳都是虚气,因而,他们能保持中和状态,有相对的稳定性。''中和''状态是有利的,《周易》称∶''保合太和,乃利贞。''这可能就是现代社会所强调的双赢原则吧。

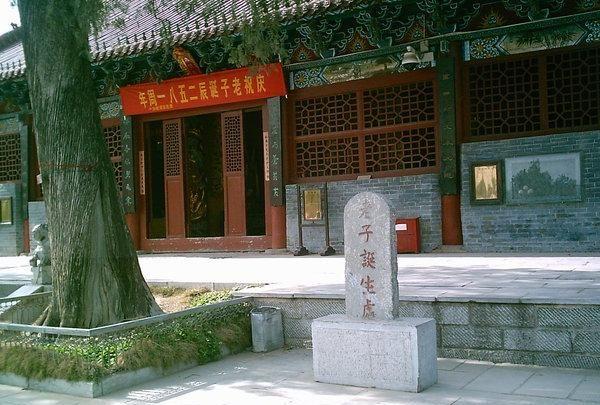

老子故里

(四)《道德经》第一章曰:

道可道,非常道。名可名,非常名。无名,万物之始;有名,万物之母。故常无欲,以观其妙恒有欲,以观其所徼。两者同出而异名。同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

由于上面所述的“道”的基本特性,所以,在《道德经》中,老子便强调了“道”的玄妙特点。

这一段话的主要有下面几层意思:

首先,老子认为,可以用言语来表述的,就不是永恒的“道”,而只是通常说的道道(道理、原则),而作为永恒的、本原性的“道”,是语言所不能表述的;可以用名称来界定的,就不是恒久的“名”,而只是常用来称呼的名字,而作为本愿性的实在,其实无法用名称界定的。“非常道”的“常”字,原来是“恒”,因避讳汉文帝刘恒的“恒”,改为“常”,因而,所谓的“常道”其实是“恒道”,是指“道”的本原状态。所以才说,科言说的“道”,就不是永恒的本原性的“道”。

其实,这里涉及到“实在”与“语言”的关系问题,“实在”是“语言”可以完全把握的吗?“语言”在言说时是不是会丢失了对于“实在”的反映呢?或者说,“语言”(概念)的确定性是不是与表现“实在”的丰富性有矛盾呢?这些现在语言哲学的重要问题其实老子已经涉及到了。

其次,老子认为,名称未定之前,那是万物的起源;名称界定之后,那是万物的母体。这是强调名在称界定之前,“道”是作为万物的本原、原始起源而存在的,而名称界定之后,“道”便成了万物的母体而出现了,因而物出现了,也就是说,“道”原先处于浑沦状态,无名;而呈现为“一”,便有名,“道生一”便有了名,因而“道”成了母体。

再次,老子认为,没有欲望,没有主观成见时,才可以了体悟“道”作为本源的奥妙,而长期保保持有欲望、主观意识时,就能看到“道”作为母体衍生万物存在范围了。“道”作为起源和作为母体,是统一的,名虽不同,其实同样是玄妙的。幽深玄妙的本原存在,是万物出入的奥妙之门。“道”是“无”,是浑沦存在,玄妙无比,不可言说,不可界定,所以被认为“玄之又玄”;然而,“道”又是内含着“有”,统合“有”于自身的“无”的存在者,而它的本然运行将使它从浑沦状态呈现为“一”,因而,显现出“有”,这便提供了言说、界定幽深玄妙的“道”的妙门。

上述通过分析老子在《道德经》中所阐述的关于“道”的基本特性,一是有原初本原性,因而才有恍恍惚惚,玄之又玄;二是有本然实在性,因而才是真实可信的,也才能成为众妙之门;三是有自然而然,有“无为”本性,因而才有“顺其自然”“知雄守雌”“以弱克强”“以退为进”的运行方式。

在“下篇”,将阐述《道德经》中“德”的本质和特征,分析“道”与“德”的关系,与读者朋友共享,欢迎参与讨论。

- 01 筋膜枪洗杨梅上热搜 网友:很有想法

- 02 冒烤鸭店铺正在批量倒闭

- 03 女排世联赛中国3-0波兰 9胜3负排名第4晋级总决赛

- 04 卧底鸭肠、鹅肠工厂:脚踩鹅肠挤粪,烟头扔进鸭肠筐

- 05 菲政府申请扩展南海大陆架,专家:蓄谋已久!

图片新闻

全力抗旱保苗

全力抗旱保苗

7米高《父亲》雕塑

7米高《父亲》雕塑

北京高考评卷工作

北京高考评卷工作

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

探寻高考阅卷点

探寻高考阅卷点

姜萍中考621分却上中专?

姜萍中考621分却上中专?

记者卧底揭禽类屠宰厂乱象

记者卧底揭禽类屠宰厂乱象

男子卧铺面对女乘客裸睡

男子卧铺面对女乘客裸睡

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有