映画情報

2001年宇宙の旅

(原題:2001: A Space Odyssey)

製作:1968年(イギリス/アメリカ) ジャンル:SF 上映時間:141分

監督:スタンリー・キューブリック 脚本:スタンリー・キューブリック、アーサー・C・クラーク 撮影:ジェフリー・アントワース、ジョン・オルコット

出演者:キア・デュリア、ゲイリー・ロックウッド、ウィリアム・シルベスター、ダグラス・レイン(HAL9000型コンピューターの声)、and more…

第41回アカデミー賞:特殊視覚効果賞受賞

【2001年宇宙の旅】解説/あらすじ

『 博士の異常な愛情』の名匠スタンリー・キューブリックが、アーサー・C・クラークの短編小説『前哨』から着想を得て、クラークと共に脚本を書き上げ(同名小説は原作ではない)て作り上げたSF映画の金字塔。1968年製作とは到底思えない映像表現で綴られる名作映画。

人類の創世記、人猿の前に漆黒の巨大な石版のような物体‘モノリス’が突如姿を現す。モノリスに触れた人猿は動物の骨を武器として扱う知恵を得て、獣を倒してはその肉を食し、同属の人猿をも武器で攻撃して縄張りを奪う術を覚え、高々と放り投げた骨は数百万年後の未来に飛んだ。人類が宇宙へと飛び出すようになった時代、月で謎の石版のような物体が発見される。宇宙評議会員のフロイド博士(ウィリアム・シルベスター)は、月面基地で開かれる会議、及び月で発見された謎の物体の調査のために月へと向かった。謎の物体モノリスの調査中、モノリスは太陽光を浴びて、木星へ向かって強烈な信号を発射。地球外の知的生命体の存在を確信した人類は18ヶ月後、船長のデビッド・ボーマン(キア・デュリア)と宇宙飛行士のフランク・プール(ゲイリー・ロックウッド)他、出発前から人口冬眠に入っている飛行士と、人工知能コンピューターHAL9000を乗せた宇宙船ディスカバリー号を木星へと向かわせ、旅は順調に進んでいたのだが、ある時HAL9000が、地球との通信を行う為のアンテナ、AE35ユニットが2時間後に完全に故障するという思いもよならぬことを告げるのだった。

【2001年宇宙の旅】映画感想/レビュー

スタンリー・キューブリック監督によるSF映画の金字塔にして名作の『2001年宇宙の旅』。何回観てるのかわからないくらいに観ていますが、まず、何回観ても相変わらずの圧倒的な映像美に魅了されます。1968年という時代を考えると、この映像美は殆ど有り得ない。(有り得てるから存在しているわけですが)

2001年もとっくの昔に過ぎた2015年の今になっても、他の多くの作品群に一切見劣りしない映像美。恐ろしい映画です。

以下、考察及び解釈(ネタバレ含みます)

恐ろしいと言えば、『2001年宇宙の旅』はミステリアスという面においても恐ろしい。本来、専門家のインタビューや、ナレーションがつくはずだったのにも関わらず、スタンリー・キューブリックの“説明を入れてしまうと映画が持っている魔法が損なわれてしまう”という一言により、公開前になってインタビューやナレーションを全カット。そのお陰で、一見しただけでは意味不明だし、何回観ようが難解極まりない映画になっています。

結果的には、キューブリックのこの土壇場での判断によって、初見で解けなかった謎を自分なりに解釈したり考察したりするべく、公開劇場にはリピーターが押し寄せ、今尚色々な解釈や新説を生む傑作となり得ているわけで、キューブリックの思惑通りとなっています。

【人類の夜明け】

映画は3分ほどの真っ暗な画面の中で、薄気味悪い音楽がバックで流れた後、地球が太陽に照らされる中、メインテーマであるリヒャルト・シュトラウスの『ツァラトゥストラはかく語りき』と共に幕を開け、人がまだ人猿だった時代を映し出します。まだ知恵というものを持っていたなかったこの人猿の前に、モノリスと呼ばれる漆黒の石版のような謎の物体が現れたことにより、人猿は動物の骨を道具として扱う術を身に付けます。

この瞬間に流れるのが、また『ツァラトゥストラはかく語りき』。そして人は骨を武器として扱うようになり、獣を倒し、縄張り争いのために同じ人猿を傷つけるようになり、高々と空に向かって放り投げられた骨は、数千年後の未来に飛んで宇宙船という道具へと進化を遂げます。(このジャンプカットが、映画史に残る名シーンの一つ)

骨が宇宙船になると言いましたが、これが本当は宇宙船ではなくて、地球に向けられている核を搭載した衛星です。人類は道具を武器に変えて、数百万年経ってその武器は骨から核兵器に代わり、同じ人類で傷つけあう人間の愚かさを、1968年という冷戦真っ只中の時代に描いています。そのバックで流れるのはヨハン・シュトラウス二世作曲の優雅なワルツ『美しき青きドナウ』。これはキューブリックが『博士の異常な愛情』のエンディングでもやっているブラック・ユーモアと同じ手法をとった皮肉ですね。核兵器突きつけあって、優雅にワルツをBGMに宇宙旅行している場合か!

ちなみにここで登場する人猿たちは特殊メイクによるもので、あの美しい自然の光景は、アフリカにロケ撮影しに行ったんじゃなくて、全てスタジオで撮られています。背景は全て絵とスクリーンに風景を映し出すことで撮られています。このシーンだけではなくて、宇宙のシーンも勿論全部スタジオのセットです。(当時人類は月にすら到達していないから当然ですけど)なんせ撮影スタッフや美術さん達は、飛行機恐怖症でロケに行けない上に完璧主義者のキューブリックに振り回されて大変な思いをしたんだそうな。

月でモノリスを発見した人類は、モノリスが木星への道しるべを指し示したことによって、地球外生命体の存在を確信しますが、このモノリス自体、本来は宇宙人として描く予定だったようです。ただ、その宇宙人の見た目に全然納得がいかなかった完璧主義者のキューブリックは、宇宙人をモノリスに置き換えました。

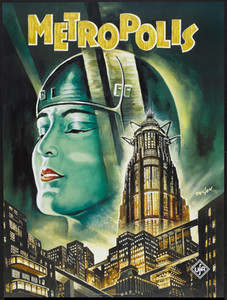

真っ白な船内には似つかわしくない真っ赤な椅子が凄く特徴的ですが、これはジャン=リュック・ゴダールの『軽蔑(1963年)』の色彩感覚を、なんとなく思わせます。『軽蔑』には、これまたSF映画の金字塔『メトロポリス』の監督であるフリッツ・ラングが本人役で出演し、劇中でホメロスの『オデュッセイア』を撮ろうとしています。

キューブリックは『博士の異常な愛情』で『メトロポリス』に出てくるマッドサイエンティストのロトワング博士を引用したキャラクター、Dr.ストレンジ・ラブ(ピーター・セラーズ)を登場させていますね。

【木星探査計画】

18ヵ月後、ディスカバリー号に乗って木星へと向かうボーマン船長達。人口冬眠している3人とプール飛行士合わせて5人と、HAL9000型コンピューターによる旅ですが、突如HALが謀反を起こして、ボーマン船長のポッドに乗っての救出も虚しくプール飛行士は殺害されてしまいます。このポッドが、ガンダムに出てくるボールにそっくりなのですが、絶対にミスを起こさないという自負があるHALが、何故に嘘をついてまでプールを殺したのか。それは乗組員達に内緒で、HALには本当は極秘での任務が与えられており、もし乗組員に聞かれた場合、嘘をつくように命じられていました。それを疑ったボーマン船長とプールは、HALに内緒で、もしもHALが間違っていた場合、強制的に電源を切るしかない。という結論に達するのですが、この会話は音声ではなくて読唇術で見破られていて、電源を切られる=命を絶たれるというところから、あのような凶行に出たんだと思います。

HALは矛盾する命令の狭間で狂ってしまったために、あのようなことをやったという解釈も多数ありますが、個人的にはこれは、狂ったわけじゃなくて、確信的にやったことなんじゃないかと思います。HALは強制的に電源を切る間際、コンピューターでありながら「怖い」等と言っています。命乞いもします。これは、コンピューターであるはずのHALに感情というものが生まれている描写に他なりません。ここでの描写は、ディスカバリー号に乗っている人間の誰よりも、HALは人間的な感情を示しているのです。

HAL9000という存在は、人類が成長を遂げて生み出した道具。その道具はついに人工知能まで手にいれ、いずれは知能だけではなく心も持って、人間はコンピューターに取って代わられるぞという人類への警鐘なんだと思う。

また、この映画の原題は『2001: A Space Odyssey』ですが、オデッセイとはホメロスの『オデュッセイア』のことです。『オデュッセイア』の9章に、ギリシャ神話の一つ目の巨人、サイクロプス(キュクロープス)が登場しますが、トロイ戦争から海を渡って帰還していたオデッセウス一行は、海の神ポセイドンの怒りに触れて海を漂流した挙句、一つ目の怪人サイクロプスにより、オデッセウスを残して全員食い殺されてしまう。

『軽蔑』の劇中でフリッツ・ラングがオデュッセイアを撮っていたという事実は単なる偶然かもしれませんが、HAL9000の赤い単眼のようなカメラはサイクロプスのカメラを表し、そのHALを残された一人で倒すボーマン船長は、まさにオデッセウスを表していますね。

因みにガンダムに出てくるアムロ・レイ開発によるボール型の高性能ロボットハロは、HALから付けられています。

【木星と無限の彼方】

ボーマン船長は、木星の衛星軌道上でモノリスを発見し、不気味なBGMに導かれるようにモノリスに吸い込まれてスターゲイトと呼ばれる目まぐるしい光に飲み込まれます。この映像は特撮スタッフのダグラス・トランブルによるものですが、ボーマンが見るこの光景は、惑星がビックバンから誕生するまでを描いた描写です。辿り着いた白い部屋は、空間に加えて時空をも超えることのできる4次元空間を表しています。

モノリスという地球外の知的生命体によって進化を遂げてきた人類は、最後のモノリスを通ることによって、時間を行き来できるようになりました。ボーマンが見る見るウチに老けていくのはそのためです。白い部屋という空間は、宇宙人流の地球人のもてなし方ですね。

最終的にスター・チャイルドと呼ばれる赤ん坊になるわけですが、これは赤ん坊に退化したわけではありません。寧ろ進化。スター・チャイルドが白い部屋を出て地球を眺める時、またしてもリヒャルト・シュトラウスの『ツァラトゥストラはかく語りき』が流れますが、人類が新しい進化や成長を遂げる瞬間に、常にこの音楽が流れています。

また、『ツァラトゥストラはかく語りき』は、ドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェの記した著作です。ニーチェは無神論者で‘神は死んだ’の言葉で有名ですが、『ツァラトゥストラはかく語りき』は、聖書的な神は死んだと悟ったツァラトゥストラが、人類の新しい在り方である‘超人’の存在を説く旅に出るも人々に理解されず、元々篭っていた山に還って何人かの特別な人との交流を通じて歓喜し、再び山から出るという、神の不在や超人、永劫回帰について記している本です。

神の不在を確信することによって、人間の新しい在り方を見出したツァラトゥストラ。最終的に超人として、自らの意思でまた山を降りる。

わざわざ音楽に『ツァラトゥストラはかく語りき』を使っているのは、単に美しいからとかカッコイイからとかというわけではありません。ボーマンは神ではなく宇宙人によって進化を遂げ、スター・チャイルドという超人(新しい人類)の姿に永劫回帰するというお話。台本にはスターチャイルドが地球の周りの核兵器搭載衛星を一掃する描写が記されています。

勿論、こういった解釈や考察が全てではないです。キューブリックやアーサー・C・クラークが語っていないこともまだまだ沢山あると思いますし、本来この映画は言葉ではなくて、わざわざ映像での表現を大切にしていて、キューブリック自身“『2001年宇宙の旅』の哲学的な意味は自由に推察していい”と言い、アーサー・C・クラークは“『2001年宇宙の旅』を一度で理解できてしまったら、我々は失敗したことになる”と言っているように、自由な思考に任せればいいし、またそれを何度もできる物凄い映画なのです。

この記事へのコメント