四川农村日报全媒体记者 阚莹莹

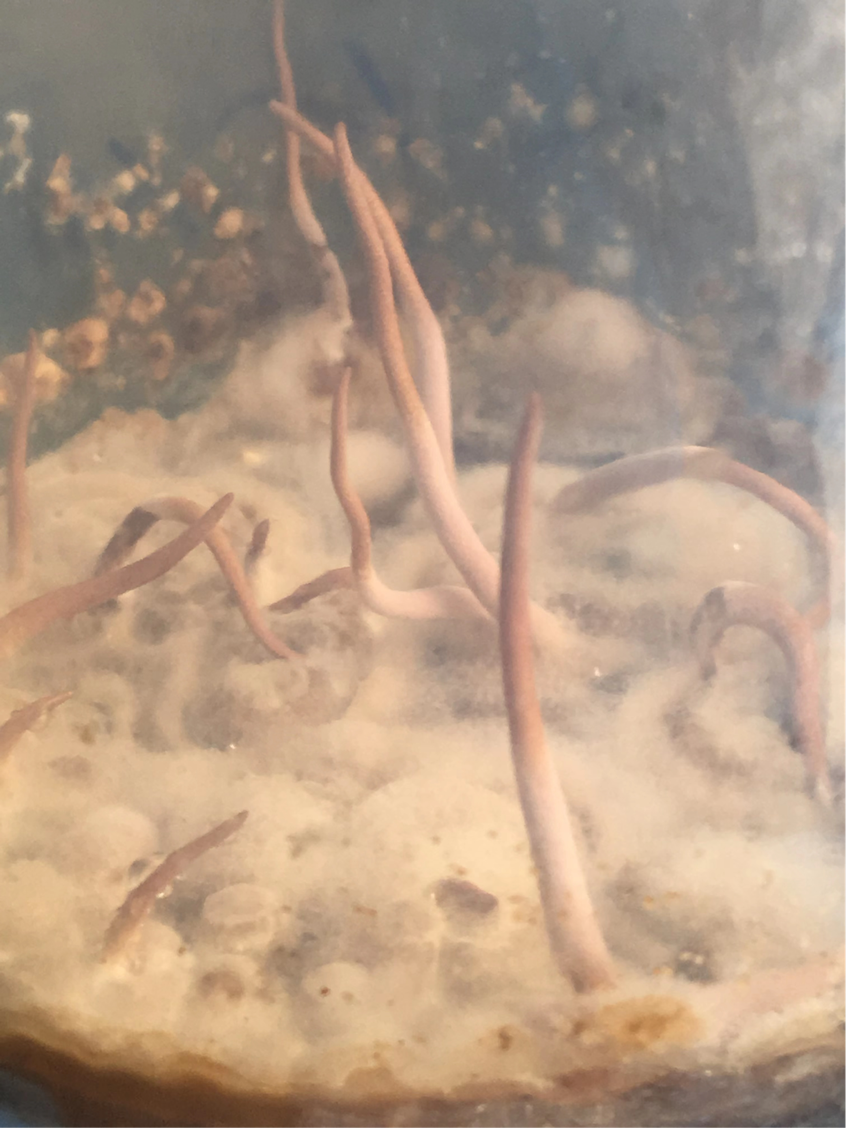

“你看,这就是冬虫夏草的子实体,也就是冬虫夏草中‘草’的那部分。”2月11日,成都市中心的一间实验室里,四川省林业科学研究院陈玉龙副研究员拿起一个培养瓶,向记者展示了他的最新研究成果——冬虫夏草子实体高密度培育,“你现在看到的这一个小瓶子里,就有30根,而我们最多能实现培养100根。”

作为一种高端中药材,冬虫夏草大多来自高寒山区的野生环境,陈玉龙用了十多年的研究时间,成功让这种珍稀的中药材,实现了能够在平原地区大规模栽培。

生长在培养瓶的冬虫夏草子实体

两大突破

实现子实体高密度人工栽培

实际上,在国内,冬虫夏草整草已经实现了全人工栽培。但只能达到每年2-300条一平方米的产量,并且整体价格较高,国内只有一家企业能够规模化培育,人工养殖条件下,仍然不能满足大众对冬虫夏草消费的需求。

与此前的人工栽培不同,这一次,陈玉龙团队在冬虫夏草的人工栽培上,又实现了两大新突破。

首先是实现了子实体的人工培育。

什么是子实体?

蘑菇就是真菌的子实体。从某种意义上说,冬虫夏草就是一种特殊的蘑菇,或者说一种特有的真菌,叫中国被毛孢真菌,感染蝙蝠蛾幼虫(虫)后,虫体上长出子实体后,整体称之为冬虫夏草。

陈玉龙告诉记者,虫体只为真菌提供营养,在冬虫夏草最后生长阶段,虫体的全部营养会全部集中供应至子实体上,让冬虫夏草开花结果繁育后代。而虫体上长出的草头就是冬虫夏草的子实体,具有冬虫夏草的独特药效。而按照现行中华人民共和国药典标准,冬虫夏草子实体有效成分指标高出全草3倍以上,是虫体的4-6倍。

因此,在科研领域,不再依赖于蝙蝠蛾幼虫(虫),对冬虫夏草子实体的培育成为了攻关的方向。

虽然冬虫夏草子实体有如此多优点,但是培育极为困难。“研究要求极高,几十年来难以达到规模化生产的技术要求。”陈玉龙告诉记者,一些科研人员开始退而求其次,选择其他虫生真菌的子实体培育来满足大众的需求,从上世纪80年代开始,培育简单的蛹虫草子实体,如北虫草、虫草花成为其替代品走进千家万户,形成一个百亿元的产业。

2007年,陈玉龙开始着手研究冬虫夏草子实体的培育,分离第一根冬虫夏草菌株用了2年,同时用了5年时间收集了全省重要产区的冬虫夏草进行研究,终于在2018年培育出了第一根冬虫夏草子实体。

第二大突破是实现了子实体的高密度人工栽培。

经过大量的试验,2021年,团队终于实现了冬虫夏草高密度的室内栽培技术,栽培周期5~7个月,每平方米子实体年产量达8万条,培育的子实体颜色和长度均可控制,外观和野生冬虫夏草无差别。

“根据记录,目前尚未有人培育如此高密度的冬虫夏草子实体。”陈玉龙告诉记者,该研究成果培育的冬虫夏草子实体具有成本低、生长快、产量大、无重金属污染、无微生物污染等优点。

并且,由于冬虫夏草常温生服效果最好,但是目前冬虫夏草达不到常温生服的标准。培育的冬虫夏草子实体没有野生冬虫夏草微生物污染、重金属污染等缺点,可以直接常温生服。

未来可期

千家万户都吃得起冬虫夏草

奋战十多年,爬雪山过草地在海拔3500米以上采集冬虫夏草是家常便饭,实验室里日复一日地分离菌株,经常一坐就是半天,不能移动不能说一句话,分离菌株累到双手颤抖不已,筷子都拿不稳。陈玉龙经常自我嘲笑,“还没老就得了帕金森疾病。”

这一项技术的难点是常人难以想象的,陈玉龙告诉记者,冬虫夏草子实体培育技术难度极高,几十年来只有寥寥几个成功案例,且都达不到高密度和产业化生产的水平。而冬虫夏草研究领域保密性又强,同行交流困难,基本上是孤军奋战。在科研领域也没人认为冬虫夏草子实体能够达到规模化生产的水平,相关专家甚至当面嘲笑,他正在做一项根本不可能完成的项目。

除了技术难题,科研经费、人手也严重不足,冬虫夏草研究十分花钱,突破前最后一年半时间团队就没有任何科研经费支持了。最后一年,陈玉龙只能自己掏出数十万私人存款,在经过了上百种试验方案的基础上,最终取得了突破性的成果。

有了成果,陈玉龙的目标瞄准了产业化生产。

“产业化的优势在于可以严格控制冬虫夏草质量,并且生产场地没有限制,可以在平原地区质优价廉的生产冬虫夏草子实体。同时冬虫夏草子实体质量可以人工控制在极高的标准,出厂不通过辐照即可达到直接生服的标准,既不破坏有效成分,疗效也达到了最佳,产品保存也可以达到2年。而且价格便宜,质优价廉,能让千家万户都吃得起冬虫夏草。”陈玉龙告诉记者。

目前,团队已经完成小规模产业化实验生产,正在做批量产业化生产最后冲刺阶段。

高密度栽培技术,让每平方米子实体可以达到年产量达8万条

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

寒江湖畔 2022-02-13

科技进步,引领发展!

L. L 2022-02-13

价格便宜,质优价廉

川观网友841379 2022-02-13

科技改变生活